Capítulo 7

Capítulo 7: Marxismo e Tecnologia — Debates Clássicos

7.1 A Promessa e a Ameaça: A Ambiguidade de Marx

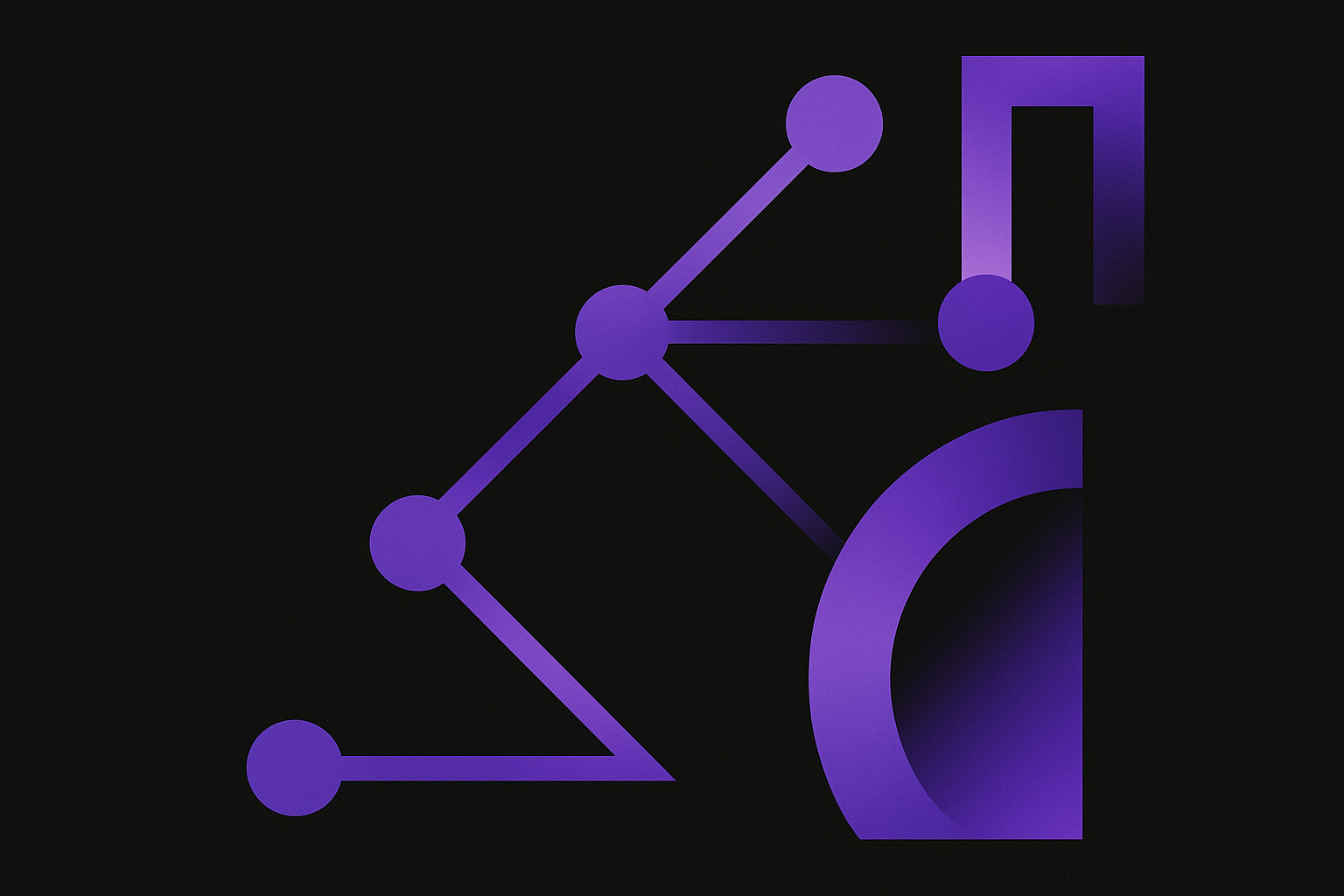

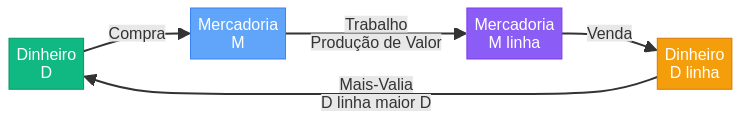

Qual o papel da tecnologia na história? Ela é uma força de libertação, que nos livrará do trabalho

pesado e inaugurará uma era de abundância? Ou é uma ferramenta de dominação, que aprimora o controle

e a exploração? A obra do próprio Karl Marx nos oferece respostas para ambas as perguntas, deixando

uma tensão produtiva que ecoa até hoje.

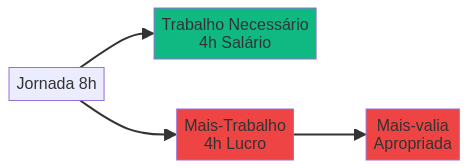

Por um lado, em textos como o Manifesto Comunista ou nos Grundrisse, encontramos um

Marx quase prometeico, maravilhado com o poder das "forças produtivas" desencadeadas pelo

capitalismo. A burguesia, escreve ele, "criou maravilhas maiores que as pirâmides do Egito, os

aquedutos romanos e as catedrais góticas". A máquina a vapor, a ferrovia, o telégrafo — tudo isso

representa o triunfo da engenhosidade humana sobre a natureza. Nessa visão, a tecnologia é o motor

da história. O capitalismo, ao desenvolver a ciência e a automação, cria, contra sua própria

vontade, as condições materiais para uma sociedade comunista: uma sociedade onde a produção é tão

vasta que o trabalho necessário se reduz a um mínimo, liberando a humanidade para o desenvolvimento

de suas potencialidades. A tecnologia é uma força libertadora aprisionada pelas correntes das

relações de produção capitalistas.

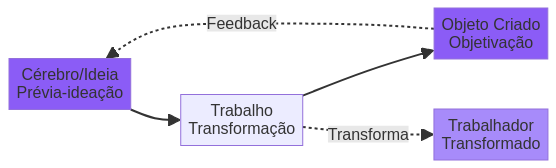

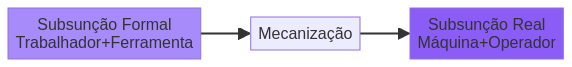

Por outro lado, ao analisar a fábrica em O Capital, a visão de Marx se torna muito mais

sombria. Aqui, a tecnologia não é uma força neutra. Ela é projetada, implementada e gerenciada com

um propósito claro: subjugar o trabalhador. Como vimos no conceito de subsunção

real (Capítulo 5), a máquina é a arma do capital na luta de classes. Ela dita o ritmo,

simplifica as tarefas até o ponto da idiotia, e retira o conhecimento do ofício das mãos do

trabalhador, concentrando-o na gerência. Na fábrica, a máquina não é uma ferramenta para ajudar o

operário; o operário é um apêndice vivo da máquina. A tecnologia se revela como a materialização do

poder do capital sobre o trabalho.

Essa dualidade — a tecnologia como promessa de libertação e como instrumento de dominação — não é uma

contradição em Marx, mas o reflexo da própria contradição do capitalismo. O desafio para os

marxistas que vieram depois foi como lidar com essa ambiguidade.

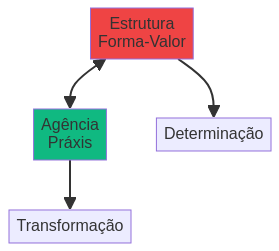

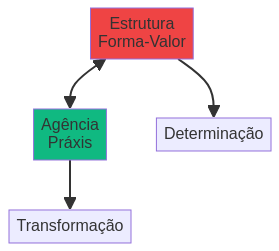

7.2 O Debate Central: Determinismo Tecnológico vs. Construtivismo Social

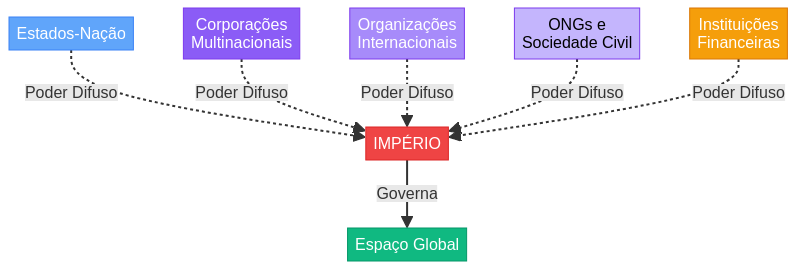

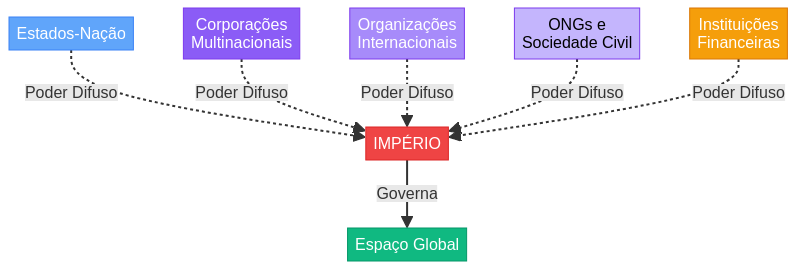

A tensão na obra de Marx deu origem a duas grandes correntes de pensamento sobre a relação entre

tecnologia e sociedade.

O Determinismo Tecnológico é a visão de que a tecnologia é uma força autônoma que se

desenvolve segundo sua própria lógica interna (eficiência, progresso) e que, posteriormente, impacta

e determina a forma da sociedade. É a ideia de que "a tecnologia muda o mundo". Uma leitura

simplista e determinista de Marx diria: "o moinho manual nos deu a sociedade com senhores feudais; o

moinho a vapor, a sociedade com o capitalista industrial". Nessa visão, a política se resume a

acelerar o desenvolvimento tecnológico para criar as bases para uma nova sociedade.

O Construtivismo Social, por outro lado, argumenta que a tecnologia não é autônoma.

Ela é profundamente moldada por forças sociais, culturais, políticas e, sobretudo, econômicas. A

direção da inovação tecnológica não é neutra; ela é o resultado de escolhas, interesses e lutas de

poder. Não inventamos qualquer tecnologia possível, mas sim as tecnologias que são úteis ou

lucrativas dentro de um determinado sistema social. A sociedade não se adapta à tecnologia; a

sociedade constrói a tecnologia que reforça suas estruturas de poder. A questão não é apenas "o que

a tecnologia faz conosco?", mas "quem decide qual tecnologia é feita e para quê?".

Uma leitura mais sofisticada da obra de Marx sugere uma relação dialética: a

tecnologia e a sociedade se influenciam mutuamente. As relações sociais capitalistas incentivam o

desenvolvimento de certas tecnologias (automação, controle), mas essas mesmas tecnologias, uma vez

implementadas, criam novas possibilidades e novas contradições (como a crise do valor gerada pelo

general intellect) que podem desafiar as próprias relações sociais que as criaram.

7.3 A Escola de Frankfurt: A Tecnologia como Dominação

A experiência histórica da primeira metade do século XX — a Primeira Guerra Mundial, a ascensão do

fascismo e do nazismo, e a emergência da cultura de massa nos Estados Unidos — levou um grupo de

pensadores marxistas alemães, conhecidos como a Escola de Frankfurt, a uma crítica

profundamente pessimista da tecnologia e da própria razão ocidental.

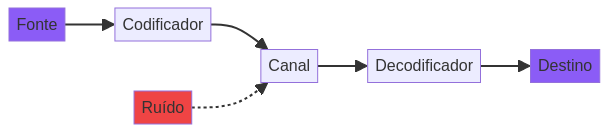

Em sua obra magna, Dialética do Esclarecimento, Max Horkheimer e Theodor Adorno argumentam

que o projeto do Iluminismo, que prometia libertar a humanidade do medo e do mito através da razão,

se transformou em seu oposto. A razão se tornou puramente razão instrumental: uma

lógica de cálculo, eficiência e, acima de tudo, de controle. O objetivo da ciência e da tecnologia

deixou de ser a compreensão do mundo para se tornar a dominação sobre a natureza. Uma vez que a

natureza foi subjugada, essa mesma lógica de dominação foi aplicada aos próprios seres humanos.

Foi Herbert Marcuse, outro membro da escola, quem melhor aplicou essa crítica à

sociedade capitalista do pós-guerra. Em seu livro O Homem Unidimensional, Marcuse argumenta

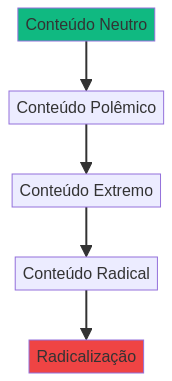

que o capitalismo avançado criou uma forma de controle social mais eficaz que qualquer ditadura. A

tecnologia não oprime através da força bruta, mas através da sedução. Ela cria um universo

confortável de bens de consumo, entretenimento e falsas necessidades que integra potenciais focos de

oposição ao sistema. A "racionalidade tecnológica" — a ideologia de que a eficiência e o crescimento

são os únicos objetivos válidos — se torna o véu que justifica a dominação. A liberdade é reduzida à

liberdade de escolher entre um iPhone e um Samsung, entre a Coca-Cola e a Pepsi, enquanto as

estruturas fundamentais de poder permanecem intocadas. A sociedade se torna "unidimensional":

qualquer pensamento ou ação que transcenda o status quo é considerado irracional ou impossível. A

tecnologia, para Marcuse, é o principal instrumento que fecha o universo do discurso político e

aprisiona a consciência em uma gaiola dourada.

7.3.1 A Indústria Cultural: Padronização da Consciência

Um dos conceitos mais influentes da Escola de Frankfurt é o de indústria cultural,

desenvolvido por Adorno e Horkheimer. Eles argumentam que no capitalismo avançado, a cultura deixou

de ser um espaço de reflexão crítica ou expressão autêntica para se tornar mais uma mercadoria

produzida em massa. Filmes de Hollywood, música pop, programas de televisão — todos seguem fórmulas

previsíveis projetadas não para desafiar, mas para entreter e pacificar.

A indústria cultural não funciona através da censura direta, mas através da pseudo-individualização:

a criação de uma ilusão de escolha e personalidade dentro de um sistema profundamente padronizado.

Você pode escolher entre centenas de filmes na Netflix, mas todos seguem as mesmas estruturas

narrativas, os mesmos arcos de personagem, as mesmas resoluções reconfortantes. A diversidade

superficial oculta uma monotonia profunda. O resultado é uma população que consome cultura como

entretenimento passivo, não como ferramenta de compreensão ou transformação do mundo.

Para Adorno, até mesmo o jazz — que muitos viam como música de resistência — havia sido cooptado e

transformado em mercadoria. A arte genuína, aquela que desafia e incomoda, é marginalizada. O que

resta é uma cultura que funciona como propaganda do existente: ela não vende

produtos específicos, vende o próprio sistema.

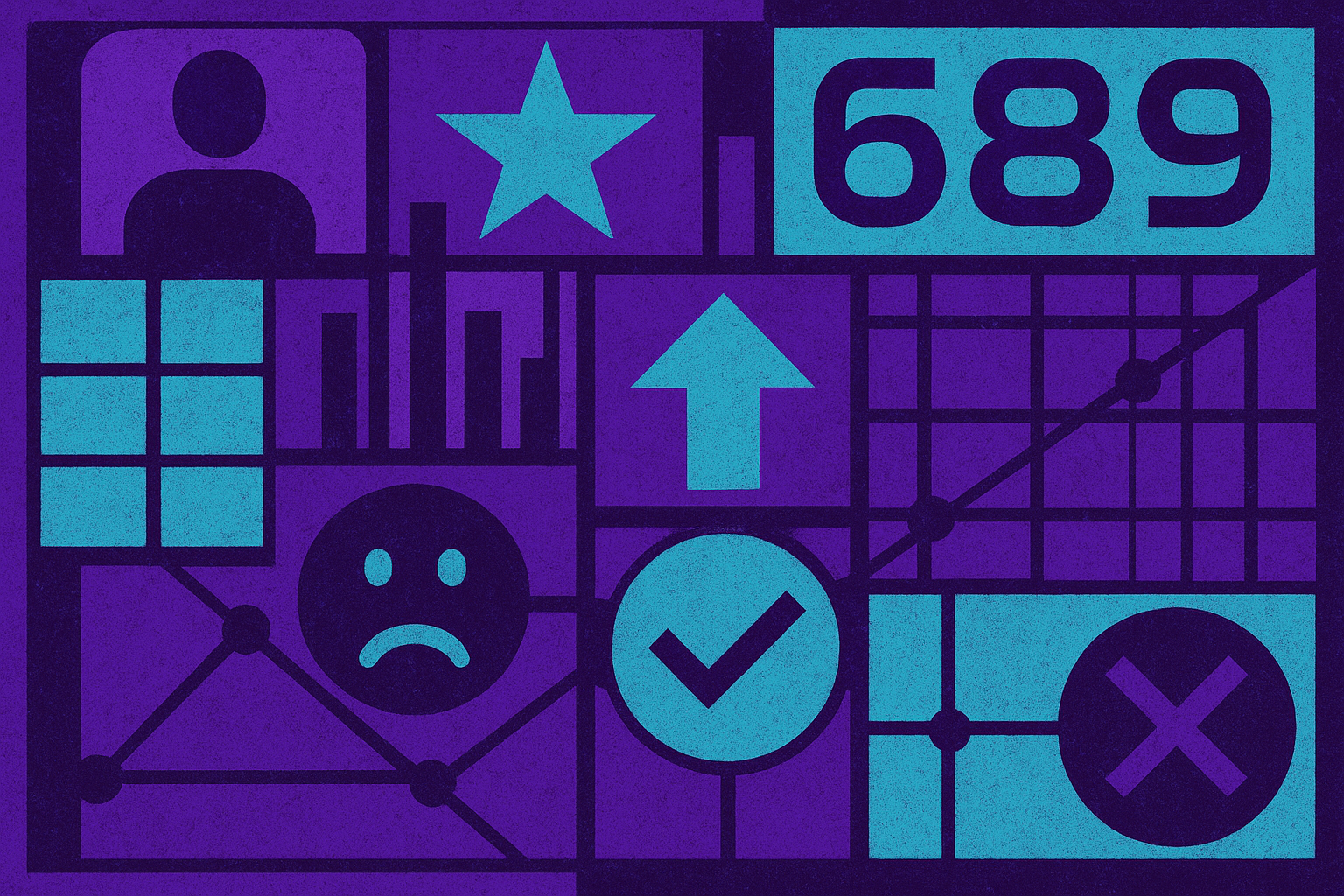

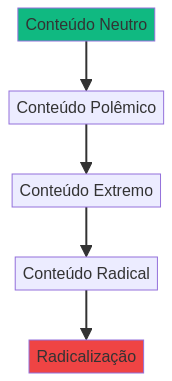

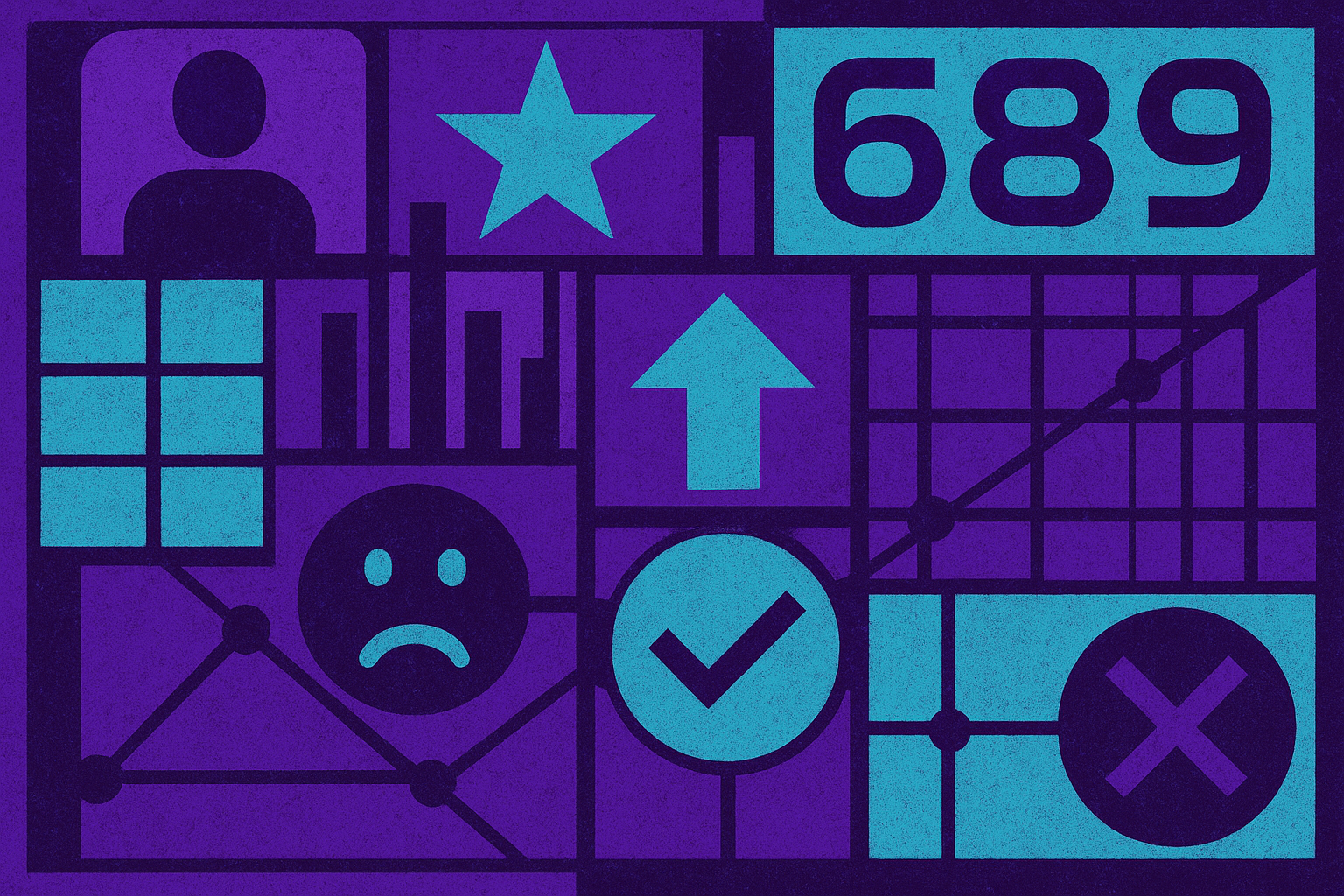

🎬

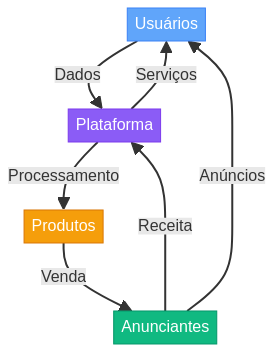

Indústria Cultural Hoje: Algoritmos como Curadores

A crítica

de Adorno e Horkheimer sobre a indústria cultural soa profética quando olhamos para as

plataformas digitais de hoje. O algoritmo de recomendação do YouTube não pergunta "o que você

precisa aprender?" ou "o que desafiará suas convicções?". Ele pergunta: "o que manterá você

clicando?". O resultado é um sistema que reforça vieses existentes, cria câmaras de eco e

transforma toda experiência cultural em conteúdo otimizado para engagement. A Netflix não

produz arte — produz séries testadas por algoritmos para maximizar horas assistidas. O

Spotify não promove música — promove playlists calculadas para "mood" que nunca perturbem.

A pseudo-individualização se tornou ainda mais sofisticada: o algoritmo cria uma "playlist

personalizada só para você" que é, na verdade, uma variação mínima de um padrão estatístico.

Adorno não viveu para ver o TikTok, mas descreveu seu funcionamento com 50 anos de

antecedência.

👤

Herbert Marcuse (1898-1979)

Herbert

Marcuse foi um filósofo e sociólogo alemão-americano, membro da Escola de Frankfurt e uma

das figuras intelectuais mais influentes dos movimentos de contracultura dos anos 1960.

Marcuse combinou marxismo com psicanálise freudiana para analisar como o capitalismo

avançado não apenas explora economicamente, mas também reprime psicologicamente e manipula

culturalmente os indivíduos. Em "O Homem Unidimensional" (1964), sua obra mais influente,

Marcuse analisou como a sociedade industrial avançada cria falsas necessidades através da

publicidade e do consumismo, integrando a classe trabalhadora ao sistema e eliminando a

oposição genuína. Marcuse foi um dos primeiros a identificar a tecnologia não como neutra,

mas como incorporando relações de dominação. A racionalidade tecnológica, argumentou, é uma

forma de controle social que se apresenta como objetiva e inevitável. Sua influência sobre

os movimentos estudantis de 1968 foi imensa.

7.4 O Operaísmo Italiano: A Tecnologia como Campo de Batalha

Em contraste direto com o pessimismo da Escola de Frankfurt, uma corrente de pensamento radicalmente

nova emergiu das lutas operárias nas fábricas do norte da Itália nos anos 1960: o

Operaísmo.

Pensadores como Raniero Panzieri e, principalmente, Mario Tronti propuseram uma

inversão completa da perspectiva marxista ortodoxa. O dogma dizia que o capital era o sujeito ativo

da história, que revolucionava as forças produtivas, e o trabalho era o objeto, que reagia. Tronti

vira essa relação de cabeça para baixo: a luta da classe trabalhadora é o motor da história;

o desenvolvimento do capital é apenas uma resposta a essa luta.

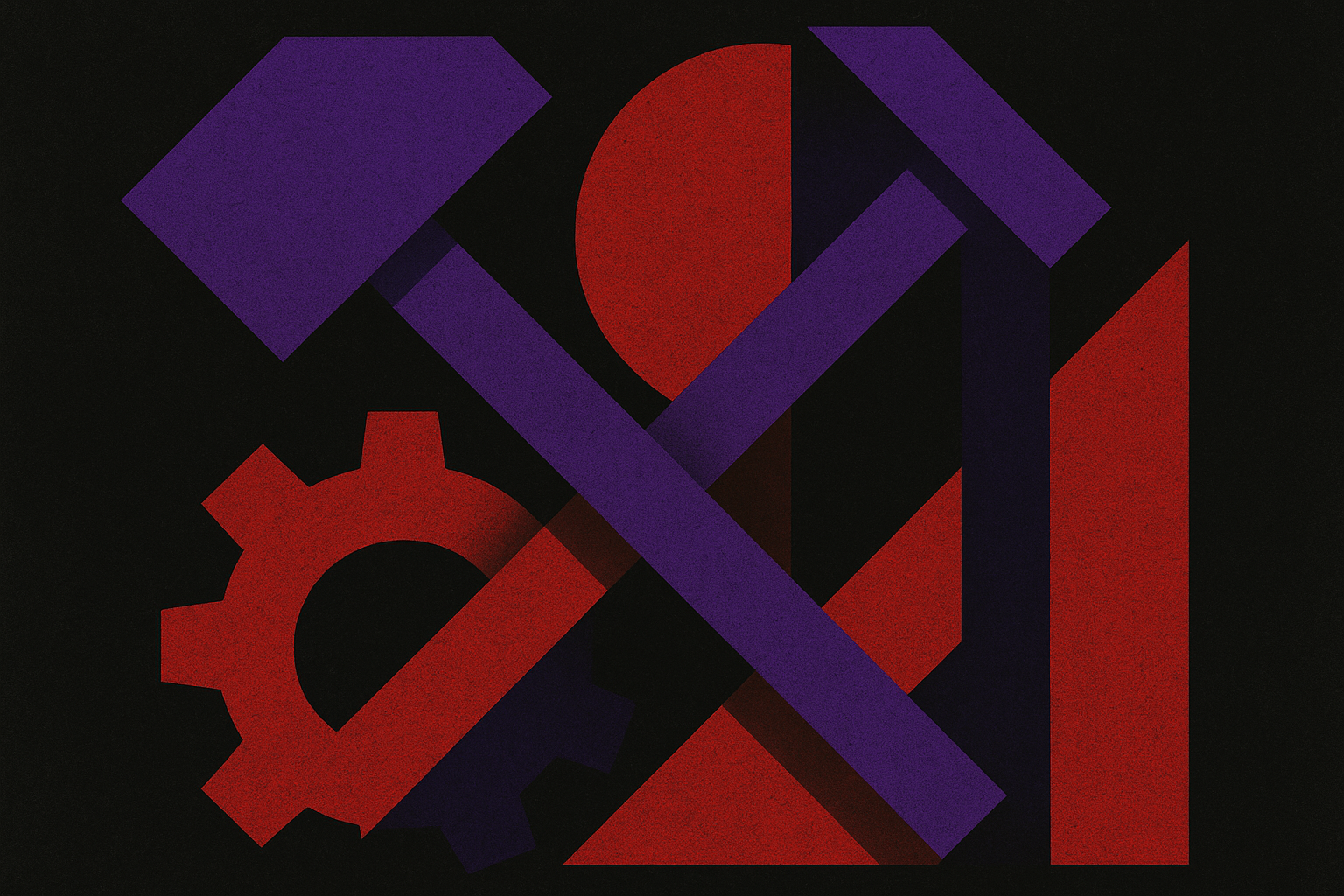

Nessa visão, a tecnologia na fábrica não é o resultado de uma busca neutra pela eficiência. Cada

inovação tecnológica é uma resposta política do capital à insubordinação dos

trabalhadores. Se os trabalhadores de uma determinada seção da linha de montagem se

tornam muito organizados, se eles conseguem ditar o ritmo da produção ou entram em greve com

frequência, o capital responde com uma nova máquina que automatiza aquela função, destrói a base do

poder daquele grupo de trabalhadores e reimpõe a disciplina. A história do desenvolvimento

tecnológico capitalista é a história da luta de classes materializada nas máquinas. A tecnologia é

um campo de batalha.

7.4.1 A Composição Técnica e a Composição Política da Classe

Um dos conceitos centrais do operaísmo é a distinção entre composição técnica e

composição política da classe trabalhadora. A composição técnica se refere à forma

como o capital organiza o trabalho: a divisão de tarefas, a disposição das máquinas, os ritmos de

produção, as hierarquias na fábrica. É a estrutura objetiva imposta pelo capital.

A composição política, por outro lado, é a capacidade dos trabalhadores de se organizarem, de

desenvolverem consciência coletiva e de lutarem dentro e contra essa estrutura. A relação entre

essas duas composições é dialética e antagônica. O capital constantemente tenta

decompor a força política dos trabalhadores através de mudanças na composição técnica. Os

trabalhadores, por sua vez, tentam recompor sua força política mesmo dentro das novas estruturas

técnicas impostas.

Por exemplo: no início do século XX, o operário profissional qualificado (o ferramenteiro, o

torneiro) tinha grande poder de barganha porque seu conhecimento era insubstituível. O fordismo

respondeu com a linha de montagem e a fragmentação radical das tarefas, criando o

operário-massa desqualificado. Paradoxalmente, isso criou uma nova base de poder: a

concentração de milhares de operários-massa na mesma fábrica facilitou a organização coletiva.

Qualquer ponto de bloqueio na linha parava toda a produção. Nos anos 1960-70 na Itália, esses

operários-massa desenvolveram novas táticas: greves selvagens (sem aviso aos sindicatos),

sabotagens, "greves de zelo" (trabalhar exatamente conforme as regras, o que paradoxalmente

desacelera tudo), absenteísmo estratégico.

7.4.2 Do Operário-Massa ao Operário Social

O operaísmo identificou uma tendência histórica fundamental: à medida que o capital tentava decompor o

poder do operário-massa através da automação e da descentralização da produção, ele acabava criando

um novo sujeito revolucionário — o operário social. Este já não é definido apenas

por seu lugar na fábrica, mas por sua inserção em toda a "fábrica social": a cidade, o território, as

redes de consumo e comunicação.

Quando a produção se dispersa em redes de subcontratação, quando o trabalho se torna mais cognitivo e

menos material, quando a distinção entre tempo de trabalho e tempo livre se dissolve, a própria

sociedade se torna o local de exploração e, portanto, de luta. As lutas não se limitam mais à fábrica:

ocupações de moradia, movimentos por transporte público gratuito, recusa em pagar contas de energia —

todas se tornam formas de luta operária porque todas afetam o custo de reprodução da força de

trabalho.

Essa análise, desenvolvida nos anos 1970, seria fundamental para entender o capitalismo digital. A

uberização e o trabalho de plataforma não têm fábrica física, mas têm a cidade inteira como espaço de

exploração. O "breque dos apps" no Brasil em 2020 foi uma greve operaísta clássica: não organizada por

sindicatos, mas por redes horizontais via WhatsApp; não limitada a uma empresa, mas coordenada entre

múltiplas plataformas; não pedindo melhores condições dentro do sistema, mas recusando coletivamente

trabalhar sob aquelas taxas.

📱

Operaísmo e Algoritmos: A Luta Continua

Se o

operaísmo nos ensina que cada tecnologia é uma resposta a uma luta anterior, o que o algoritmo

de gerenciamento de plataforma responde? À impossibilidade de controlar trabalhadores dispersos

geograficamente com métodos fordistas. O algoritmo é o capataz digital. Ele monitora em tempo

real, pune desvios automaticamente (banimento de conta por baixa taxa de aceitação), cria

competição entre trabalhadores (gamificação). Mas a luta continua: trabalhadores de app

desenvolvem táticas de burla — "jogar o algoritmo" (aceitar e cancelar para confundir o

sistema), organização via grupos de WhatsApp que os algoritmos não monitoram, criação de

cooperativas de plataforma que substituem o algoritmo patronal por algoritmos de autogestão.

A tecnologia não resolveu o conflito — apenas mudou o terreno da batalha.

👤

Mario Tronti (1931-2023)

Mario

Tronti foi um filósofo e político italiano, fundador do operaísmo (workerism), uma das

correntes mais originais do marxismo do século XX. A tese central de Tronti, desenvolvida em

"Operários e Capital" (1966), é a inversão da relação entre luta de classes e

desenvolvimento capitalista. Tradicionalmente, marxistas viam o desenvolvimento das forças

produtivas como motor da história, ao qual a luta de classes respondia. Tronti inverteu

isso: é a luta da classe trabalhadora que força o capital a se desenvolver, a inovar, a se

reestruturar. O capital é reativo, não proativo. Essa perspectiva levou à estratégia da

recusa do trabalho. Se o trabalho é a fonte do poder capitalista, recusá-lo — através de

greves, sabotagem, absenteísmo — é a arma fundamental dos trabalhadores. Tronti também

desenvolveu o conceito de autonomia operária: os trabalhadores devem organizar-se de forma

independente dos partidos e sindicatos tradicionais.

7.4.1 A Composição Técnica e a Composição Política da Classe

Um dos conceitos centrais do operaísmo é a distinção entre composição técnica e

composição política da classe trabalhadora. A composição técnica se refere à forma

como o capital organiza o trabalho: a divisão de tarefas, a disposição das máquinas, os ritmos de

produção, as hierarquias na fábrica. É a estrutura objetiva imposta pelo capital.

A composição política, por outro lado, é a capacidade dos trabalhadores de se organizarem, de

desenvolverem consciência coletiva e de lutarem dentro e contra essa estrutura. A relação entre

essas duas composições é dialética e antagônica. O capital constantemente tenta

decompor a força política dos trabalhadores através de mudanças na composição técnica. Os

trabalhadores, por sua vez, tentam recompor sua força política mesmo dentro das novas estruturas

técnicas impostas.

Por exemplo: no início do século XX, o operário profissional qualificado (o ferramenteiro, o

torneiro) tinha grande poder de barganha porque seu conhecimento era insubstituível. O fordismo

respondeu com a linha de montagem e a fragmentação radical das tarefas, criando o

operário-massa desqualificado. Paradoxalmente, isso criou uma nova base de poder: a

concentração de milhares de operários-massa na mesma fábrica facilitou a organização coletiva.

Qualquer ponto de bloqueio na linha parava toda a produção. Nos anos 1960-70 na Itália, esses

operários-massa desenvolveram novas táticas: greves selvagens (sem aviso aos sindicatos),

sabotagens, "greves de zelo" (trabalhar exatamente conforme as regras, o que paradoxalmente

desacelera tudo), absenteísmo estratégico.

7.4.2 Do Operário-Massa ao Operário Social

O operaísmo identificou uma tendência histórica fundamental: à medida que o capital tentava decompor o

poder do operário-massa através da automação e da descentralização da produção, ele acabava criando

um novo sujeito revolucionário — o operário social. Este já não é definido apenas

por seu lugar na fábrica, mas por sua inserção em toda a "fábrica social": a cidade, o território, as

redes de consumo e comunicação.

Quando a produção se dispersa em redes de subcontratação, quando o trabalho se torna mais cognitivo e

menos material, quando a distinção entre tempo de trabalho e tempo livre se dissolve, a própria

sociedade se torna o local de exploração e, portanto, de luta. As lutas não se limitam mais à fábrica:

ocupações de moradia, movimentos por transporte público gratuito, recusa em pagar contas de energia —

todas se tornam formas de luta operária porque todas afetam o custo de reprodução da força de

trabalho.

Essa análise, desenvolvida nos anos 1970, seria fundamental para entender o capitalismo digital. A

uberização e o trabalho de plataforma não têm fábrica física, mas têm a cidade inteira como espaço de

exploração. O "breque dos apps" no Brasil em 2020 foi uma greve operaísta clássica: não organizada por

sindicatos, mas por redes horizontais via WhatsApp; não limitada a uma empresa, mas coordenada entre

múltiplas plataformas; não pedindo melhores condições dentro do sistema, mas recusando coletivamente

trabalhar sob aquelas taxas.

📱

Operaísmo e Algoritmos: A Luta Continua

Se o

operaísmo nos ensina que cada tecnologia é uma resposta a uma luta anterior, o que o algoritmo

de gerenciamento de plataforma responde? À impossibilidade de controlar trabalhadores dispersos

geograficamente com métodos fordistas. O algoritmo é o capataz digital. Ele monitora em tempo

real, pune desvios automaticamente (banimento de conta por baixa taxa de aceitação), cria

competição entre trabalhadores (gamificação). Mas a luta continua: trabalhadores de app

desenvolvem táticas de burla — "jogar o algoritmo" (aceitar e cancelar para confundir o

sistema), organização via grupos de WhatsApp que os algoritmos não monitoram, criação de

cooperativas de plataforma que substituem o algoritmo patronal por algoritmos de autogestão.

A tecnologia não resolveu o conflito — apenas mudou o terreno da batalha.

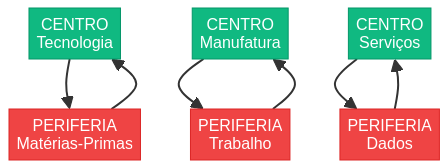

7.5 Tecnologia e Colonialismo: A Perspectiva Pós-Colonial

Tanto a Escola de Frankfurt quanto o Operaísmo italiano foram desenvolvidos no contexto do Norte

Global — Europa e América do Norte. Mas o que acontece quando aplicamos essas análises ao Sul Global?

A tecnologia chega de maneira diferente na periferia do capitalismo. Ela não é apenas um instrumento

de dominação de classe, mas também de dominação colonial e imperial.

Pensadores pós-coloniais como Frantz Fanon e Aimé Césaire

mostraram como a tecnologia moderna foi, desde seu início, inseparável do projeto colonial. A

ferrovia não apenas "conectava" territórios — ela extraía recursos da colônia para a metrópole. O

telégrafo não apenas "comunicava" — ele permitia o controle militar e administrativo a distância. A

medicina tropical não apenas "curava" — ela tornava corpos colonizados produtivos para o trabalho

forçado nas plantações.

A modernidade europeia, com sua ciência e tecnologia, não foi um presente universal para a humanidade.

Foi construída através e sobre a exploração colonial. O capital

para a Revolução Industrial veio do tráfico de escravizados e da pilhagem colonial. O tempo "livre"

que permitiu aos europeus desenvolver ciência e filosofia foi comprado com o trabalho forçado nas

Américas, África e Ásia. Como argumenta o sociólogo peruano Aníbal Quijano, a

modernidade tem uma face oculta: a colonialidade. Não há modernidade sem

colonialidade; não há desenvolvimento tecnológico europeu sem subdesenvolvimento imposto ao Sul.

7.5.1 Dependência Tecnológica e Imperialismo Digital

Essa estrutura colonial não desapareceu com as independências formais. Ela se transformou em

dependência tecnológica. Os países do Sul Global não participam do design das

tecnologias que usam. Importamos smartphones projetados na Califórnia, fabricados na China com

trabalho superexplorado, contendo minerais extraídos sob condições brutais no Congo. Usamos sistemas

operacionais sobre os quais não temos controle, aplicativos cujas políticas são definidas em

conselhos em São Francisco, algoritmos treinados com dados e vieses do Norte.

Essa dependência não é apenas econômica — é epistemológica. Aprendemos a ver o mundo

através das categorias e das tecnologias do Norte. Nossos problemas só são reconhecidos como "reais"

quando enquadrados em conceitos anglo-saxões. Nossas soluções são consideradas "atrasadas" ou

"primitivas" se não replicam modelos do Norte. Como argumenta o filósofo chinês Yuk

Hui, diferentes culturas desenvolvem diferentes cosmotécnicas — formas

de relacionamento entre cosmos (ordem do mundo) e técnica. Mas o colonialismo impôs uma única

cosmotécnica — a europeia — como universal.

O resultado é que quando pensamos em "tecnologia do futuro", imaginamos cidades inteligentes

europeias, não aldeias guaranis com agroflorestas complexas geridas por conhecimento milenar. Quando

pensamos em "inovação", pensamos em startups do Vale do Silício, não em mutirões de construção

coletiva nas periferias brasileiras. Quando pensamos em "inteligência artificial", pensamos em redes

neurais treinadas em inglês, não em sistemas de conhecimento coletivo indígenas.

🌍

Frantz Fanon (1925-1961)

Psiquiatra

martinicano, filósofo e revolucionário, Fanon é autor de "Os Condenados da Terra" e "Pele

Negra, Máscaras Brancas". Ele analisou os efeitos psicológicos e sociais do colonialismo,

mostrando como a violência colonial não apenas explora economicamente, mas desumaniza e

aliena o colonizado. Fanon argumentou que a descolonização genuína exige violência porque o

colonialismo foi estabelecido pela violência — não há negociação pacífica possível com um

sistema que nega sua humanidade. Sua análise da relação entre tecnologia e colonialismo

mostrou que as ferramentas "modernas" (medicina, educação, tecnologia) não são neutras:

chegam inscritas com a lógica colonial de "civilizar" o "primitivo". A verdadeira liberação

requer não apenas usar as tecnologias do colonizador, mas criar novas formas técnicas

enraizadas nas cosmologias e necessidades dos povos colonizados.

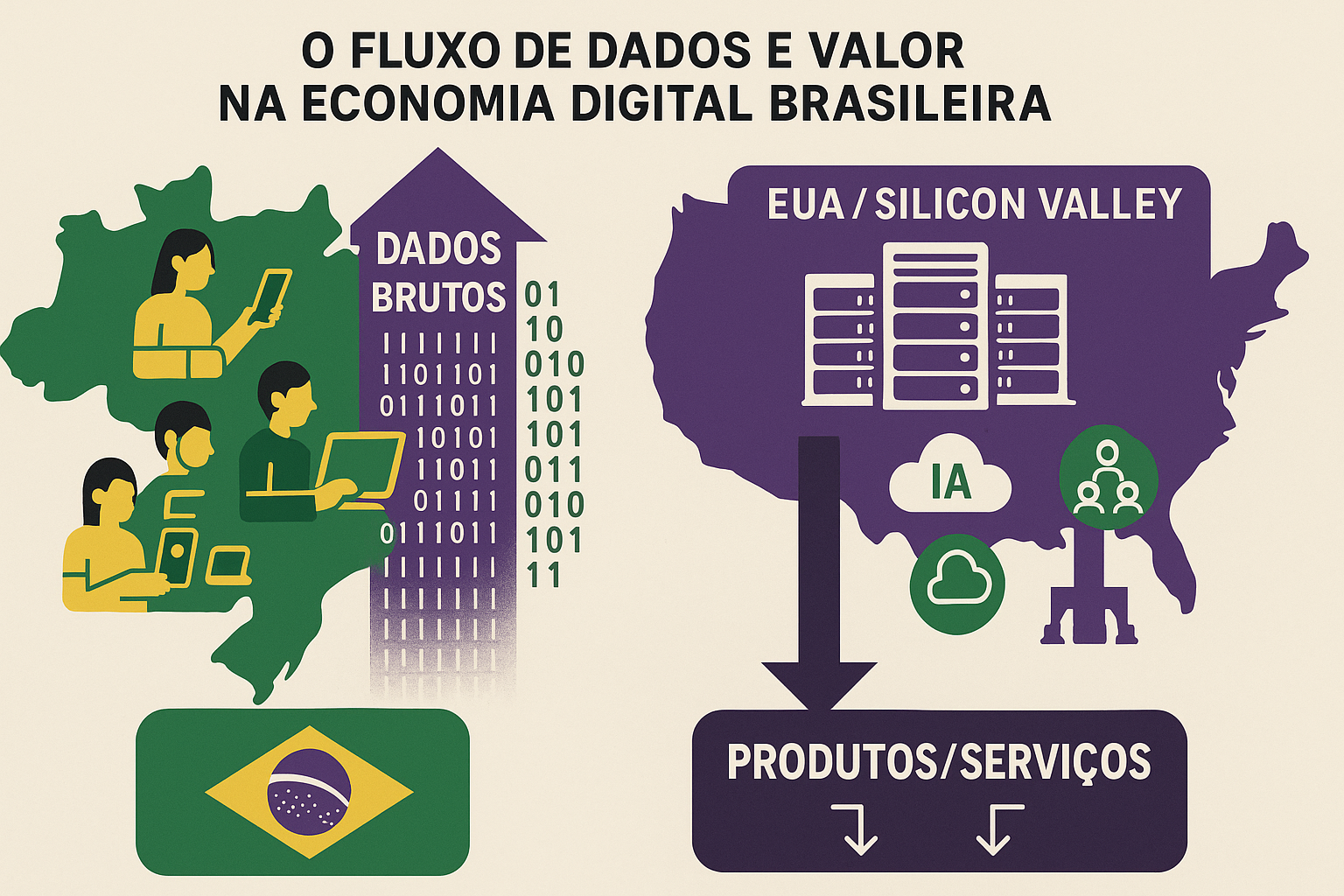

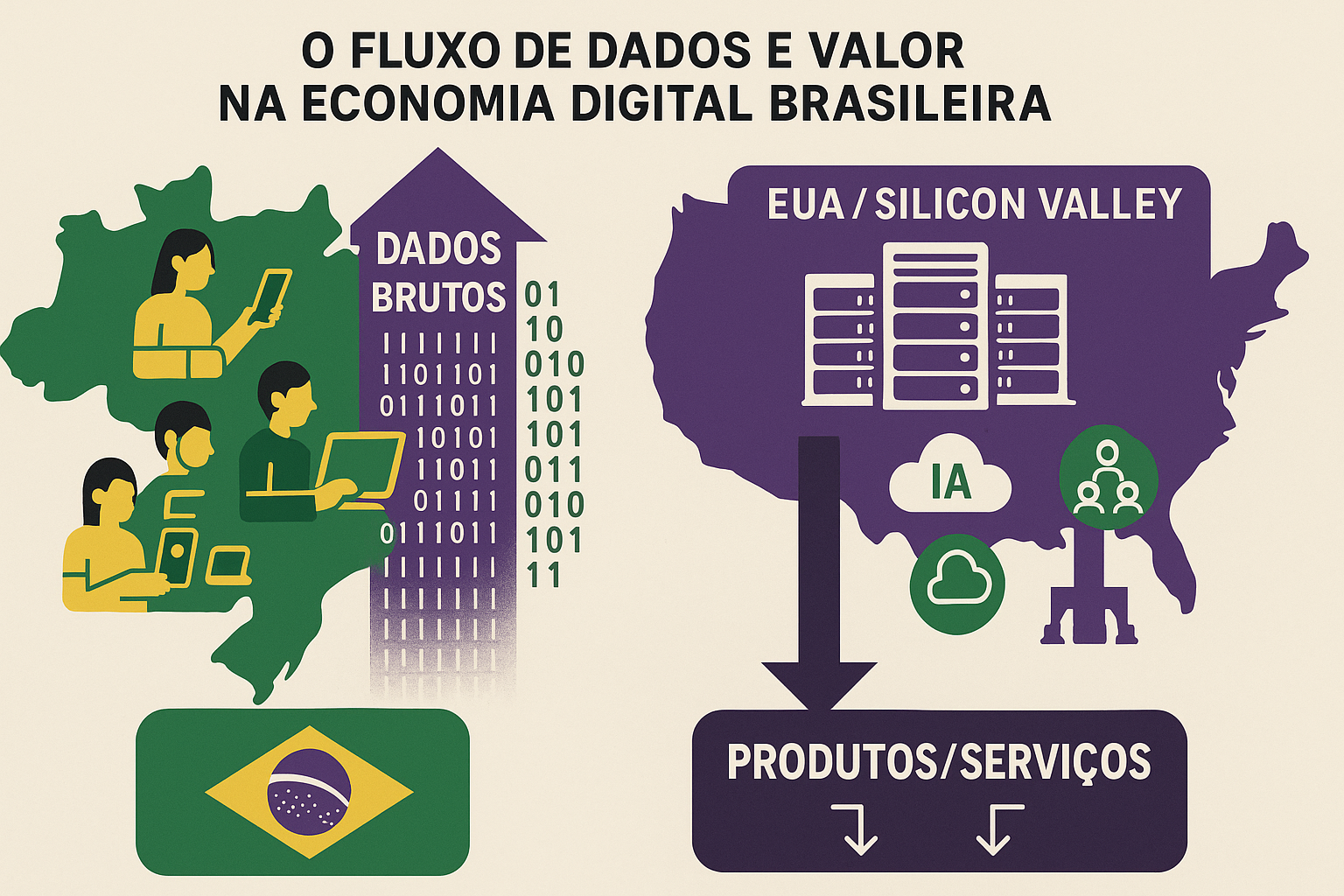

7.5.2 Extrativismo de Dados como Neo-Colonialismo

O capitalismo digital criou uma nova forma de colonialismo: o extrativismo de dados.

Assim como no colonialismo clássico recursos naturais (ouro, borracha, café) eram extraídos da

colônia sem compensação justa, hoje dados são extraídos do Sul Global sem retorno equitativo. Cada

busca no Google, cada post no Facebook, cada vídeo no TikTok gera dados que são processados no Norte,

usados para treinar IAs do Norte, e transformados em lucros de corporações do Norte.

O filósofo argentino Nick Couldry e a socióloga britânica Ulises

Mejias chamam isso de colonialismo de dados: "a extensão de um processo

global de extração que começou sob o capitalismo histórico, agora intensificado através de dados

digitais". Mas há uma diferença crucial: no colonialismo clássico, a extração era visível — navios

carregados de riqueza saindo dos portos. No colonialismo de dados, a extração é invisível — pacotes

de dados fluindo por cabos submarinos. É difícil resistir ao que você não consegue ver.

Além disso, as infraestruturas digitais do Sul são controladas pelo Norte. Cabos submarinos de fibra

óptica que conectam América Latina, África e Ásia passam por hubs de vigilância da NSA. Servidores

cloud que armazenam dados de empresas e governos do Sul estão fisicamente localizados no Norte,

sujeitos às leis do Norte. A própria arquitetura da internet foi projetada no Norte, para servir

interesses do Norte. O TCP/IP, o DNS, os RFCs — todos são governados por instituições baseadas nos

EUA ou Europa.

⚠️

Exemplo Concreto: O Caso do WhatsApp no Brasil

99% dos

brasileiros online usam WhatsApp. Mas não escolhemos ativamente essa tecnologia — ela foi

imposta através de uma combinação de estratégias coloniais digitais: 1) Facebook ofereceu

WhatsApp com zero-rating (não conta na franquia de dados), tornando-o acessível para

populações pobres; 2) Ausência de investimento em alternativas nacionais (por que não temos

um app de mensagem brasileiro?); 3) Efeito de rede que torna impossível não usar (todos os

seus contatos estão lá); 4) Integração com serviços públicos (vacinação, Bolsa Família) que

força uso. Resultado: toda comunicação brasileira flui por servidores do Facebook, sujeita à

vigilância dos EUA, modulada por políticas que não controlamos. Quando o Brasil tentou

regular o WhatsApp (marco civil da internet), a empresa ameaçou sair do país — chantagem

colonial clássica. A dependência tecnológica é também dependência política.

A estratégia que emerge disso não é a de tomar o controle das fábricas (pois elas foram projetadas

para dominar), nem a de lutar por uma "gestão operária" da tecnologia capitalista. A estratégia é a

recusa do trabalho. É a luta para trabalhar menos, para desvincular a renda do

trabalho, e para afirmar as necessidades e desejos dos trabalhadores contra a lógica da produção.

Para os operaístas, a classe trabalhadora não é uma vítima passiva da tecnologia, mas um sujeito

ativo cuja recusa em ser subjugada força o capital a se reorganizar e a inovar constantemente.

7.6 Síntese para o Século XXI: Três Lentes, Um Fenômeno

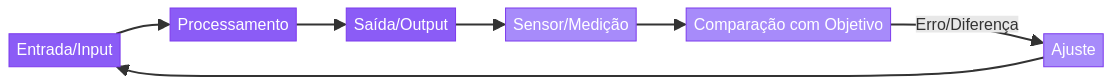

Como esses debates clássicos nos ajudam a entender o capitalismo digital? O algoritmo que gerencia um

entregador do iFood pode ser analisado sob essas diferentes lentes, e cada uma revela uma face

diferente da verdade.

7.6.1 A Lente de Frankfurt: Controle Totalitário Sedutivo

Sob a perspectiva da Escola de Frankfurt, o algoritmo é a encarnação máxima da "racionalidade

tecnológica". É um sistema de controle total que se apresenta como neutro, objetivo, eficiente.

O entregador não é oprimido por um chefe humano que grita — ele é modulado por um sistema

impessoal que ajusta taxa de aceitação, tempo de entrega, rotas otimizadas. A dominação se torna

"científica", irrefutável.

Mais ainda: o algoritmo cria o "entregador unidimensional" que Marcuse descreveu. A gamificação da

plataforma (badges, rankings, desafios) transforma a exploração em jogo. O trabalhador internaliza

a lógica da plataforma: ele não pensa "estou sendo explorado", ele pensa "preciso melhorar meu

score". A resistência política é substituída por estratégia individual de otimização. A liberdade

é reduzida à liberdade de escolher entre iFood, Rappi ou Uber Eats — mas sempre sob as mesmas

condições algorítmicas de exploração.

7.6.2 A Lente Operaísta: Campo de Batalha Digital

Mas o algoritmo também pode ser visto como uma resposta do capital a um problema de controle, como

diriam os operaístas. Como gerenciar uma força de trabalho massiva, dispersa geograficamente e

sem um local de trabalho físico? Como impor disciplina sem capatazes? Como extrair mais-valor de

trabalhadores que não estão presos em uma fábrica? O algoritmo é a solução tecnológica do capital

para o problema da organização e da disciplina fora dos muros da fábrica.

Mas a luta continua. As greves de entregadores — os "breques dos apps" — são a resposta dos

trabalhadores, a recusa em aceitar as condições impostas pelo algoritmo. E essas greves têm

características operaístas clássicas: são organizadas horizontalmente via WhatsApp (não via

sindicatos burocráticos), são rápidas e disruptivas (bloqueiam apenas algumas horas, em horários

estratégicos), e forçam as plataformas a negociar. Cada greve força um ajuste: algoritmos

recalibrados, taxas reajustadas, bônus oferecidos. A história do gerenciamento algorítmico é a

história da luta de classes materializada em código.

7.6.3 A Lente Pós-Colonial: Imperialismo Algorítmico

Finalmente, a perspectiva pós-colonial revela outra camada: o algoritmo não foi projetado no

Brasil, por brasileiros, para condições brasileiras. Ele foi importado de um modelo desenvolvido

no Vale do Silício, testado em mercados periféricos, e imposto aqui. O entregador brasileiro não

é apenas explorado pelo capital — ele é sujeito a um imperialismo algorítmico.

As categorias que o algoritmo usa (eficiência, otimização, produtividade) são universais apenas na

aparência. Na prática, elas incorporam pressupostos do Norte: um trabalhador com carro próprio, em

cidades com infraestrutura, sob clima temperado. Aplicadas ao Brasil, essas categorias se tornam

brutais: entregadores de bicicleta sob sol de 40 graus, navegando ruas sem asfalto, lidando com

violência urbana que o algoritmo não reconhece. O algoritmo trata o Sul como laboratório de

experimentos: se funciona aqui (sob condições extremas), funcionará em qualquer lugar.

E os dados extraídos dos entregadores brasileiros — rotas, tempos, padrões — são usados para

treinar IAs nos EUA, gerando valor que nunca retorna. É extrativismo de dados: o Sul fornece a

matéria-prima (dados brutos), o Norte processa (algoritmos de IA), e vende de volta o produto

final (plataforma otimizada) com markup enorme.

7.6.4 Síntese Dialética: Tecnologia como Terreno de Antagonismo

Precisamos, portanto, de uma síntese que não seja nem otimista ingênua nem pessimista paralisante.

A tecnologia digital não é neutra — ela é profundamente marcada pela lógica do

capital, pela razão instrumental, pela colonialidade, como alertaram Frankfurt e os pós-coloniais.

Mas ela também não é um sistema de dominação total e sem fissuras — ela é um

terreno de conflito onde novas formas de insubordinação e recusa podem emergir, como apontou o

Operaísmo.

A tecnologia digital contém, simultaneamente:

- A promessa de uma libertação sem precedentes: O general intellect se

tornando acessível a todos, ferramentas de coordenação coletiva, abolição do trabalho penoso

através da automação;

- A ameaça de um controle totalitário: Capitalismo de vigilância, gerenciamento

algorítmico, manipulação comportamental em massa, necropolítica automatizada;

- A continuidade do imperialismo: Colonialismo de dados, dependência

tecnológica, imposição de cosmotécnicas eurocêntricas sobre o Sul Global.

Essas três dimensões não são contraditórias — elas coexistem. Entender e agir dentro dessa

contradição viva é o principal desafio para a teoria e a prática críticas no

século XXI. Não podemos simplesmente "adotar" a tecnologia do Norte esperando resultados

libertadores. Nem podemos simplesmente "rejeitar" a tecnologia esperando preservar formas

tradicionais. Precisamos disputar a tecnologia: reapropriá-la, ressignificá-la,

reinventá-la a partir das necessidades e cosmologias do Sul.

Os próximos capítulos explorarão em detalhe cada uma dessas dimensões: Cap 8 analisa como o

trabalho se transformou no capitalismo digital (operaísmo aplicado), Cap 14 examina a vigilância

em massa (Frankfurt aplicado), Cap 20 mapeia a geopolítica digital (pós-colonialismo aplicado), e

Caps 26-28 propõem cosmotécnicas alternativas (síntese construtiva). Mas todos partem deste

capítulo: a compreensão de que tecnologia é campo de batalha, não destino.

🌍

Determinismo, Construção Social e Dependência Tecnológica Periférica

O debate entre

determinismo tecnológico e construção social da tecnologia ganha contornos específicos no

Sul Global. Para nós, a tecnologia frequentemente aparece como determinista —

chegam smartphones prontos da China, algoritmos de plataforma projetados na Califórnia,

infraestrutura 5G vendida por multinacionais. Não participamos de seu design, apenas

"adotamos". Mas isso não é determinismo tecnológico — é imperialismo

tecnológico.

Exemplo

concreto: Quando o Brasil adota WhatsApp massivamente (99% dos brasileiros

online o usam), não foi "evolução natural" da tecnologia. Foi resultado de: 1)

Infraestrutura de telecom construída para favorecer dados (não voz), 2) Precarização que

torna planos de dados baratos essenciais, 3) Facebook oferecendo WhatsApp "de graça"

(zero-rating) para capturar mercado, 4) Ausência de alternativas nacionais viáveis. A

tecnologia foi socialmente construída — mas por atores do Norte, para interesses do

Norte.

A "recusa do

trabalho" operaísta também se manifesta perifericamente: entregadores de app no

Brasil fazem greves, "breques", sabotagens algorítmicas (aceitar pedido e não retirar,

forçando o sistema a recalibrar). Mas enfrentam dupla subsunção: do

algoritmo e do desemprego estrutural brasileiro. A "recusa" aqui é mais arriscada —

não há rede de proteção social. Isso não invalida o operaísmo, mas exige sua

tradução periférica: como resistir quando o capital te diz "ou aceita o

algoritmo ou morre de fome"?

---

🔑 Mini-Glossário do Capítulo

- Colonialidade: Padrão de poder que sobrevive ao colonialismo formal, mantendo

hierarquias raciais, epistemológicas e tecnológicas entre Norte e Sul Global (Aníbal Quijano).

- Colonialismo de Dados: Extração sistemática de dados do Sul Global por corporações

do Norte, sem compensação justa, em continuidade com extrativismo colonial histórico.

- Composição Política: Capacidade organizativa e consciência coletiva dos

trabalhadores (operaísmo).

- Composição Técnica: Organização do trabalho imposta pelo capital (divisão de

tarefas, ritmo, hierarquia).

- Construtivismo Social: Teoria que sustenta que a tecnologia é moldada por fatores

sociais, econômicos e políticos, e não é uma força autônoma.

- Cosmotécnica: Formas culturalmente específicas de relacionar cosmos (ordem do mundo)

e técnica. Crítica à imposição da cosmotécnica europeia como universal (Yuk Hui).

- Determinismo Tecnológico: Teoria que sustenta que a tecnologia é a principal força

motriz da mudança social e que a sociedade se adapta a ela.

- Escola de Frankfurt: Corrente de teoria crítica marxista (Adorno, Horkheimer,

Marcuse) conhecida por sua crítica à razão instrumental e à indústria cultural.

- Extrativismo de Dados: Processo de extração de dados pessoais e coletivos como

matéria-prima para valorização capitalista, sem compensação ou controle pelos geradores dos dados.

- Homem Unidimensional: Conceito de Marcuse para descrever o indivíduo na sociedade

capitalista avançada, cuja capacidade de pensamento crítico é suprimida pela satisfação de falsas

necessidades criadas pelo sistema.

- Indústria Cultural: Conceito de Adorno e Horkheimer para descrever a produção em

massa de bens culturais padronizados (filmes, música) que servem para pacificar e controlar as

massas.

- Operaísmo: Corrente do marxismo italiano (Tronti, Panzieri) que inverte a análise

tradicional, colocando a luta da classe trabalhadora como o motor do desenvolvimento capitalista.

- Operário Social: Sujeito revolucionário que emerge quando a exploração se expande

da fábrica para toda a "fábrica social" (cidade, território, redes).

- Pseudo-Individualização: Criação de ilusão de escolha e personalidade dentro de um

sistema profundamente padronizado (Adorno).

- Razão Instrumental: Conceito da Escola de Frankfurt para descrever uma forma de

razão focada apenas nos meios mais eficientes para atingir um fim (cálculo, controle), sem

questionar a racionalidade dos próprios fins.

- Recusa do Trabalho: Estratégia política associada ao Operaísmo que consiste na

luta dos trabalhadores para reduzir a centralidade do trabalho em suas vidas, lutando por menos

horas, mais salário e mais autonomia.

💭 Exercícios de Análise

1. O Smartphone: Libertação ou Dominação? Analise seu smartphone usando as três

lentes deste capítulo. (a) Frankfurt: De que maneiras ele cria "falsas necessidades" e funciona como

indústria cultural (apps de entretenimento infinito, notificações que capturam atenção)? (b)

Operaísmo: Quem trabalha para produzir seu smartphone e como eles resistem (greves na Foxconn,

sindicatos de mineradores de coltan)? (c) Pós-Colonial: Onde foi projetado, onde foi fabricado, de

onde vêm os materiais? Que relações de poder essa geografia revela?

2. Algoritmos como Campo de Batalha: Escolha uma plataforma que você usa (Instagram,

Uber, Spotify). Identifique: (a) Como o algoritmo tenta controlar seu comportamento (gamificação,

notificações, recomendações); (b) Como usuários resistem ou "jogam" o algoritmo (fake engagement,

múltiplas contas, scripts de automação); (c) Como o algoritmo foi desenhado para extrair valor de você

(dados, atenção, trabalho gratuito de curadoria) sem compensação justa.

3. Tecnologia e Luta no seu Trabalho: Pense no seu local de trabalho ou estudo. Você

consegue identificar: (a) Uma tecnologia introduzida para aumentar controle e disciplina (câmeras,

software de monitoramento, sistemas de avaliação); (b) Formas de resistência formal ou informal a essa

tecnologia (burlar o sistema, trabalho-padrão, recusa coletiva); (c) Se essa tecnologia foi imposta de

cima (gerência, multinacional) ou co-projetada com trabalhadores? Que diferença isso faz?

4. Dependência Tecnológica Periférica: Liste 5 tecnologias que você usa diariamente

(apps, sistemas operacionais, serviços web). Para cada uma: Onde foi projetada? Quem controla seu

código-fonte? Existem alternativas brasileiras/latino-americanas? Por que você acha que não usamos

alternativas locais? Essa dependência tem consequências políticas (privacidade, soberania,

possibilidade de regular)?

5. Cosmotécnicas Alternativas: Pesquise uma tecnologia indígena, quilombola ou

periférica brasileira (ex: agrofloresta guarani, sistemas de mutirão, gambiarras urbanas). Como ela

resolve problemas de forma diferente das tecnologias "modernas"? Que valores e relações sociais ela

incorpora? Por que essas tecnologias são consideradas "atrasadas" quando na verdade podem ser mais

sustentáveis ou adequadas ao contexto local?

🔗 Conexões com Outros Capítulos

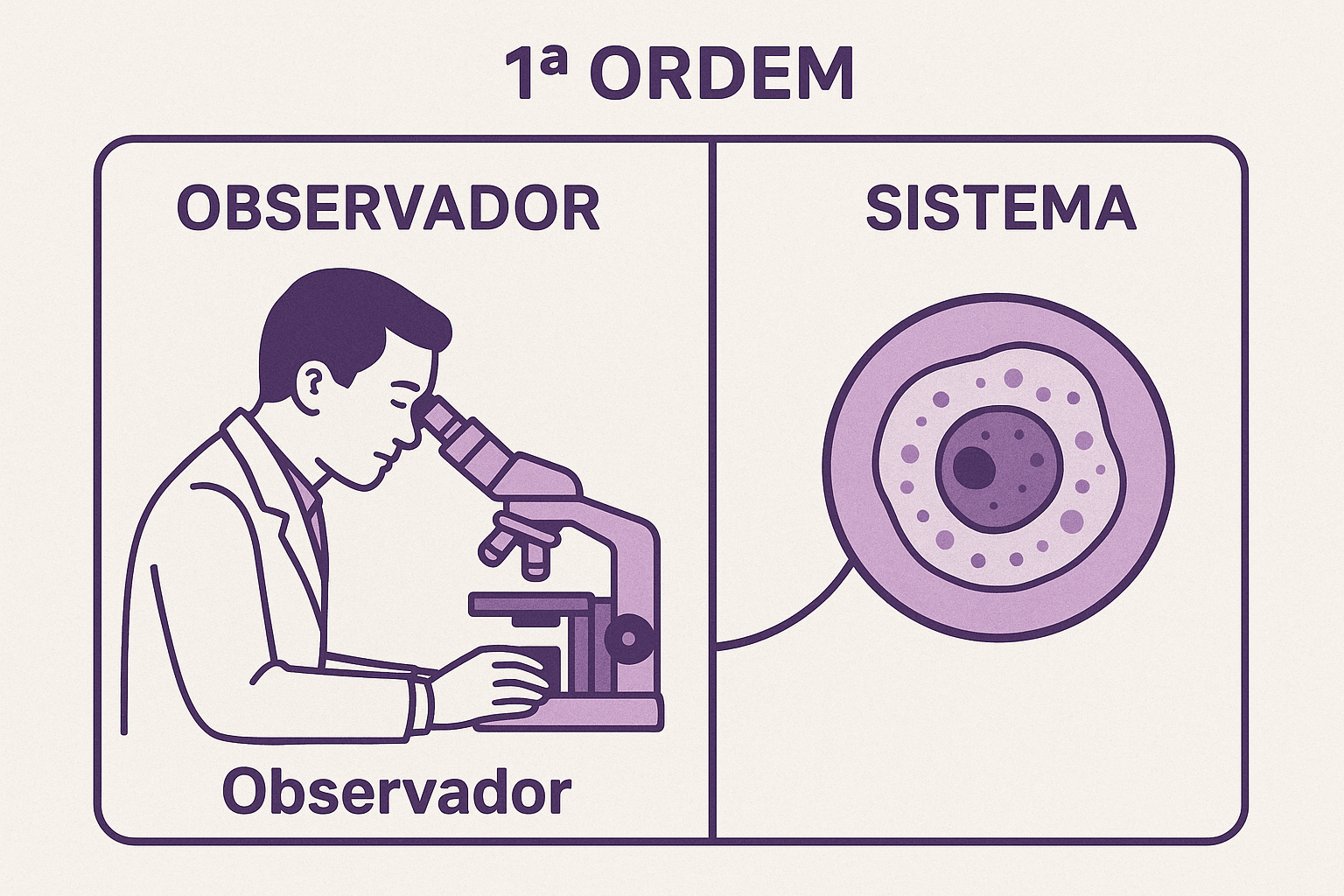

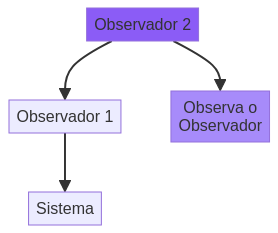

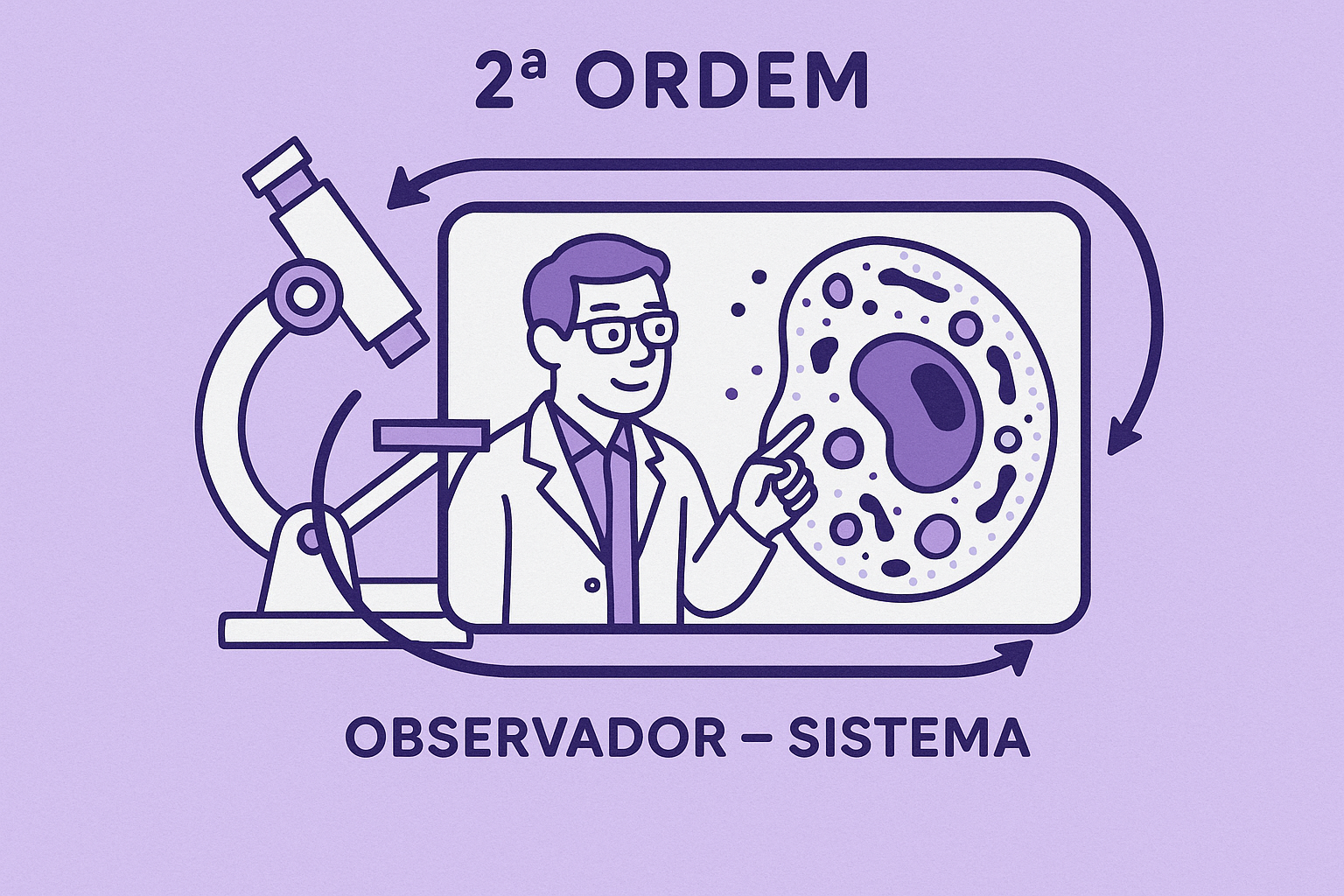

Este capítulo apresenta a distinção

fundamental entre cibernética de 1ª e 2ª ordem — a chave conceitual que atravessa

TODO o livro. É o "mapa" que usaremos para navegar entre controle e libertação:

🔑

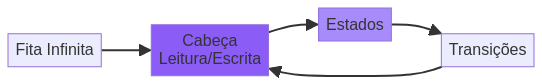

Conceitos-chave desenvolvidos aqui

- Cibernética 1ª Ordem: Controle externo, feedback negativo, redução de

variedade (homeostase)

- Cibernética 2ª Ordem: Auto-organização, feedback positivo, aumento de

variedade (evolução)

- Lei de Ashby (Variedade Requisita): Para controlar um sistema complexo,

o controlador precisa ter variedade igual ou maior

- Feedback Democrático: Participação como requisito técnico (não apenas

moral) para planejamento eficaz

🔮

Como esses conceitos serão aplicados em TODO o livro

🎯

Manifestações práticas da distinção 1ª ↔ 2ª ordem

1ª Ordem (Controle):

- Cap 8: Gerenciamento algorítmico (Uber

controla entregadores)

- Cap 14: Vigilância em massa (NSA,

reconhecimento facial)

- Cap 15: IA como caixa-preta (decisões sem

explicação)

- Cap 22: Necropolítica algorítmica (quem

vive/morre)

2ª Ordem (Libertação):

- Cap 9: Multidão auto-organizada (MST, MTST)

- Cap 12: Ciberfeminismo (hackfeministas,

Laboria Cuboniks)

- Cap 19: Cooperativas de plataforma

(autogestão)

- Cap 26: Nhandereko Guarani (cosmotécnica

recursiva)

🧠

Debates filosóficos que embasam

- Cap 2: Cibernética 1ª — Norbert Wiener, teoria do

controle clássica

- Cap 6 (este): — Heinz von Foerster, Gregory Bateson, Stafford Beer =

virada para 2ª ordem

- Cap 7: Operaísmo — "Inversão da perspectiva" =

agência sobre estrutura (conexão com 2ª ordem)

- Cap 10: Wertkritik — "Sujeito Automático" =

sistema de 1ª ordem que domina todos

💡 Por que este capítulo é

FUNDAMENTAL:

A distinção 1ª ↔ 2ª ordem não é "só teoria". É o

mapa conceitual que permite navegar todo o livro. Sempre que você ver

"controle, centralização, redução de variedade" → pense 1ª ordem (problema). Sempre que ver

"auto-organização, feedback democrático, aumento de variedade" → pense 2ª ordem (solução).

Esta é a bússola do livro.

⚠️ Revisitar este capítulo: Se em qualquer momento você se perder nos debates

(Caps 9-11) ou nas aplicações (Caps 17-24), volte aqui. A distinção 1ª ↔ 2ª ordem é o fio

vermelho que conecta tudo.

🔗 Conexões com Outros Capítulos

🔄

Fundamentos que Este Capítulo Estabelece

Três tradições marxistas apresentadas aqui serão USADAS em todo o

livro:

- Operaísmo Italiano (anos 60-70): Inversão da perspectiva —

partir da recusa do trabalho pelos operários, não do Capital. Revolução

tecnológica NÃO imposta "de cima", mas resposta à insubordinação

operária. Essa metodologia volta em Cap 8 (análise do

pós-fordismo), Cap 9 (pós-operaísmo digital), Cap

19 (cooperativas como recusa).

- Escola de Frankfurt (Marcuse, Adorno, Horkheimer): Crítica da

razão instrumental — tecnologia não é neutra, está inscrita com a

lógica da dominação. "Conforto + controle = aceitação da opressão." Essa visão

pessimista retorna em Cap 10 (Wertkritik), Cap

14 (engenharia de vício), Cap

21 (fascismo digital).

- Crítica Pós-Colonial (Fanon): Tecnologia não chega "neutra" na

periferia — chega com colonialidade inscrita. Essa perspectiva

estrutura Cap 20 (geopolítica digital), Cap

25 (modelo chinês), Caps

26-28 (cosmotécnicas alternativas).

Por que "debates CLÁSSICOS" importam? Porque não há novidade

total no digital. Debates anos 60-70 sobre automação fabril, alienação

tecnológica, imperialismo técnico já continham as perguntas que

fazemos hoje sobre IA, uberização, colonialismo de dados. Aprender com história =

não reinventar a roda teoricamente.

⚡

Aplicações Contemporâneas Diretas

Cap 8 (Trabalho Imaterial): Operaísmo

aplicado ao pós-fordismo. A "recusa do trabalho" fabril (anos 70) forçou

capital a reestruturar → nasceu trabalho imaterial, uberização, fábrica social.

Metodologia operaísta: não perguntar "o que o Capital quer?", mas "como

trabalhadores estão resistindo AGORA?" (resposta 2020s: breques dos apps, quiet

quitting, great resignation).

Cap 9 (Pós-Operaísmo): Atualização digital do

Operaísmo. Se Cap 7 analisa anos 60-70, Cap 9 analisa anos 90-2000s.

Negri/Hardt/Lazzarato pegam método operaísta e aplicam à era do general

intellect digital. Este capítulo é o DNA histórico do Cap

9 — não entende pós-operaísmo sem entender operaísmo.

Cap 17 (OGAS + Cybersyn): Debate "tecnologia

serve a quem?" (Marcuse vs. Operaísmo) ganha TESTE HISTÓRICO. Cybersyn (Chile

1971-73) provou que mesma cibernética pode servir trabalhadores se

houver controle democrático. Tecnologia não é naturalmente opressora (contra

Frankfurt) NEM naturalmente neutra (contra liberais) — é campo de batalha

política.

🧭

Posicionamento Teórico do Livro

Este livro toma posição ENTRE as tradições apresentadas:

- Com o Operaísmo: Partir da agência dos

trabalhadores/usuários, não da fatalidade do Capital. Tecnologia como resposta a

lutas, não causa primeira.

- Com Frankfurt: Reconhecer que tecnologia pode

cristalizar dominação (gerenciamento algorítmico, vigilância, vício). Não há

otimismo ingênuo.

- Com Pós-Colonialismo: Centralizar perspectiva periférica.

Brasil não é "atrasado" — é laboratório onde contradições aparecem mais cruas.

- Síntese via Cibernética de 2ª Ordem (Cap

6): Tecnologia não é neutra NEM determinada. É

sistema aberto que pode evoluir para controle (1ª ordem) OU

liberação (2ª ordem) dependendo de quem controla os feedbacks.

Cap 23 retomará essas três tradições e mostrará como

Dupla Face da Cibernética as sintetiza: Marcuse tinha razão sobre

face de controle (IA vigiando entregadores), Operaísmo tinha razão sobre face de

liberação (cooperativas digitais), Fanon tinha razão sobre inscrição colonial

(algoritmos treinados com viés eurocêntrico).

🌍

Por Que Perspectiva Periférica Importa Aqui?

Eurocentrismo dos debates clássicos: Operaísmo italiano focou

operários brancos de Turim/Milão (indústria automobilística). Frankfurt analisou

Alemanha/EUA. Fanon foi exceção — pensou colonizado. Problema:

"classe trabalhadora" nesses debates = homem branco europeu. Trabalho doméstico

feminino, trabalho escravo colonial, trabalho campesino periférico =

invisibilizados.

Descentrar o Norte: Quando aplicamos Operaísmo ao Brasil (Cap 8 sobre uberização), precisamos incluir: raça

(70% entregadores são negros), gênero (trabalho afetivo feminizado),

território (periferia urbana). Não é "acrescentar" essas variáveis — é

reconhecer que classe SEMPRE foi racializada, generificada,

territorializada. Norte globalizou sua particularidade como universal.

Sul como laboratório: Contradições que Europa levou décadas para

desenvolver (precarização pós-fordista) chegaram ao Brasil comprimidas e

brutalizadas. Não tivemos "30 anos dourados" de fordismo — pulamos direto

para precariedade. Por isso Brasil é futuro do trabalho global, não

"atraso". Caps 26-28 mostrarão: periferia não deve "alcançar" Norte, mas

oferecer outros futuros (cosmotécnicas não-eurocêntricas).

🧠 Mensagem-Chave: Este capítulo não é "história das ideias" — é

caixa de ferramentas conceitual. Cada tradição oferece um método:

Operaísmo ensina a partir das lutas, Frankfurt ensina a desconfiar do

conforto tecnológico, Pós-Colonialismo ensina a questionar a universalidade

eurocêntrica. Você usará essas ferramentas em TODO o resto do livro. Não decore

nomes — absorva os métodos.

💡 Dica de Leitura: Se você está lendo linearmente (Cap 1 → Cap 28),

absorva este capítulo como "mapa teórico". Se está pulando capítulos, volte aqui

quando encontrar referências a Operaísmo/Frankfurt/Fanon — este é o

capítulo-âncora que explica de onde vêm essas tradições e por que importam para análise

do digital.

📚 Leituras Complementares

- Nível Introdutório:

- Feenberg, A. (2002). Transforming Technology: A Critical Theory Revisited. (Uma tentativa

moderna de atualizar a crítica da tecnologia da Escola de Frankfurt, acessível e aplicada).

- Wright, S. (2002). Storming Heaven: Class Composition and Struggle in Italian Autonomist

Marxism. (Introdução histórica ao operaísmo italiano, contextualizando lutas nas fábricas).

- Nível Intermediário:

- Marcuse, H. (1964). One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial

Society. (O clássico de Marcuse sobre a sociedade tecnológica e o controle através do

conforto).

- Fanon, F. (1961). Os Condenados da Terra. (Análise fundamental sobre colonialismo,

violência e descolonização, incluindo o papel da tecnologia).

- Couldry, N., & Mejias, U. (2019). The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life

and Appropriating It for Capitalism. (Análise contemporânea do colonialismo de dados).

- Nível Avançado:

- Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (1947). Dialectic of Enlightenment. (Obra difícil mas

fundamental para entender a crítica à razão instrumental e à indústria cultural).

- Tronti, M. (1966). Workers and Capital (Operai e Capitale). (O texto fundador do

Operaísmo, que articula a inversão da perspectiva marxista. Leitura densa mas essencial).

- Hui, Y. (2016). The Question Concerning Technology in China: An Essay in Cosmotechnics.

(Crítica filosófica profunda à imposição da cosmotécnica europeia como universal).

- Quijano, A. (2000). "Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America". (Artigo

seminal sobre colonialidade e modernidade, essencial para entender dependência tecnológica).

- Contexto Brasileiro:

- Abílio, L. C. (2019). Uberização: A era do trabalhador just-in-time?. (Análise operaísta

aplicada ao trabalho de plataforma no Brasil).

- Krenak, A. (2019). Ideias para adiar o fim do mundo. (Perspectiva indígena brasileira sobre

modernidade, tecnologia e cosmotécnicas alternativas).

Capítulo 8

Capítulo 8: Trabalho Imaterial, Cognitivo e Afetivo

8.1 A Crise do Fordismo e a Emergência do Pós-Fordismo

Durante os "trinta anos dourados" do capitalismo após a Segunda Guerra Mundial (aproximadamente

1945-1975), o modelo dominante de produção era o fordismo. Nomeado em homenagem

a Henry Ford, ele se baseava na produção em massa de bens padronizados através da linha de

montagem. O trabalho era hierarquizado, repetitivo e profundamente alienante, mas vinha

acompanhado de uma contrapartida: o chamado "pacto fordista". Em troca da paz na fábrica, os

trabalhadores organizados em sindicatos fortes conquistaram ganhos salariais, estabilidade no

emprego e acesso ao consumo em massa. O mesmo operário que produzia o carro durante o dia podia,

em tese, comprá-lo.

Esse modelo entrou em crise nos anos 1970. As razões foram múltiplas: a crise do petróleo, que

aumentou os custos de energia; a saturação dos mercados de consumo nos países centrais; e a

crescente concorrência internacional. Mas para a tradição operaísta que vimos no capítulo

anterior, a razão fundamental foi interna: a recusa do trabalho pela classe

operária. Greves selvagens, sabotagem, absenteísmo e uma rejeição geral à vida cronometrada e

alienante da fábrica tornaram o modelo fordista ingovernável.

O capital respondeu com uma reestruturação profunda, dando origem ao que chamamos de

pós-fordismo ou acumulação flexível. As gigantescas fábricas

verticalizadas foram desmontadas em favor da terceirização e de cadeias de produção globais. A

produção em massa foi substituída pela produção just-in-time, mais ágil e customizável.

E, o mais importante, o centro de gravidade da criação de valor começou a se deslocar da

produção de bens materiais para uma economia baseada em serviços, finanças, informação e

conhecimento. É nesse novo contexto que surgem novas formas de trabalho.

8.2 O Trabalho Imaterial: A Mercadoria é a Informação e a Cultura

O filósofo e sociólogo italiano Maurizio Lazzarato, partindo da tradição

operaísta, cunhou o termo trabalho imaterial para descrever a atividade que se

tornou hegemônica no pós-fordismo. Trata-se do trabalho cujo produto principal não é um bem

físico, tangível, mas sim um bem imaterial: uma informação, um dado, um conhecimento, um

programa de computador, uma campanha publicitária, uma relação social ou uma resposta afetiva.

👤

Maurizio Lazzarato

(1955-)

Sociólogo

e filósofo italiano radicado na França, Lazzarato é um dos principais teóricos do

pós-operaísmo. Foi o primeiro a sistematizar o conceito de "trabalho imaterial" em um

artigo seminal de 1996. Sua obra conecta a análise marxista do trabalho com as

transformações do capitalismo pós-fordista, focando especialmente no papel do

conhecimento, da comunicação e dos afetos na produção contemporânea. Além do trabalho

imaterial, Lazzarato desenvolveu importantes análises sobre a sociedade da dívida,

argumentando que o endividamento (de estudantes, trabalhadores, países periféricos) é

uma forma de controle social que subordina o futuro ao presente do capital. Sua obra

influenciou profundamente o debate sobre economia digital, criatividade e

precarização.

Lazzarato identifica duas dimensões do trabalho imaterial que frequentemente se

sobrepõem:

1. Dimensão Informacional: Transformação de inputs informativos em outputs

informativos. Exemplos: programar software, analisar dados, desenhar interfaces, produzir

conteúdo digital. O produto é conhecimento codificado.

2. Dimensão Cultural/Afetiva: Produção de normas

culturais, gostos, opiniões, relações sociais e estados emocionais. Exemplos: trabalho de

influenciadores, publicitários, designers de moda, profissionais de atendimento ao cliente.

O produto é subjetividade e desejo.

Essas duas dimensões raramente existem isoladas. Um game designer, por exemplo, precisa

dominar código (dimensão informacional) e criar experiências emocionalmente envolventes

(dimensão afetiva). Um community manager de rede social manipula dados de engajamento

e cultiva relações com a comunidade. Um streamer da Twitch produz conteúdo

audiovisual e performa uma personalidade que cria laços parasociais com a audiência.

O conceito de trabalho imaterial desafia frontalmente a teoria do valor-trabalho

clássica. Se Marx analisou a produção de valor a partir do tempo de trabalho socialmente

necessário para produzir mercadorias materiais, como medir o tempo necessário para produzir uma

ideia, um relacionamento, um sentimento? Como calcular a mais-valia quando o "produto" é uma

postagem viral, um algoritmo de recomendação ou uma experiência de marca? Essa questão será

central no debate entre pós-operaísmo (Cap 9) e crítica do valor (Cap 10).

8.3 Trabalho Cognitivo e o "General Intellect"

Dentro do trabalho imaterial, o trabalho cognitivo merece atenção especial. Ele

se refere às atividades que manipulam conhecimento, informação e símbolos —

desde programadores e cientistas de dados até designers, pesquisadores, professores e analistas.

O que distingue o trabalho cognitivo do trabalho manual tradicional não é a ausência de esforço

físico (programar 12 horas por dia é fisicamente exaustivo), mas o fato de que seu valor

deriva primariamente de operações mentais: raciocínio lógico, criatividade, resolução de

problemas, síntese de informação.

Marx, nos Grundrisse (manuscritos preparatórios para O Capital), antecipou

essa transformação com o conceito de "general intellect" (intelecto geral).

Ele observou que, à medida que o capitalismo se desenvolve, o conhecimento científico e técnico

acumulado pela sociedade — não apenas o trabalho direto — torna-se cada vez mais importante para

a produção. Máquinas incorporam conhecimento científico; processos produtivos dependem de

expertise coletiva; a inovação se torna fonte de vantagem competitiva. O general intellect é

esse conhecimento social coletivo que se torna força produtiva.

📖 Marx e o General Intellect nos Grundrisse

"A natureza não constrói máquinas, locomotivas, ferrovias, telégrafos elétricos, máquinas de

fiar automáticas etc. Elas são produtos da indústria humana; material natural transformado

em órgãos da vontade humana sobre a natureza, ou de sua atividade na natureza. Elas são

órgãos do cérebro humano criados pela mão humana; poder objetivado do conhecimento. O

desenvolvimento do capital fixo mostra até que ponto o conhecimento social geral

(general social knowledge) se tornou força produtiva direta."

💡 Interpretação pós-operaísta: Se no século XIX

o general intellect estava "fixado" nas máquinas (capital fixo), hoje ele circula

livremente através de redes digitais, software livre, educação massiva online,

colaboração científica global. O conhecimento se tornou social e

distribuído. O desafio político é: quem controla e se beneficia desse

conhecimento coletivo? O capital (via patentes, copyright, algoritmos proprietários) ou o

comum (via acesso aberto, licenças livres, plataformas cooperativas)?

No capitalismo cognitivo contemporâneo, o general intellect assume formas concretas e

contraditórias:

💻

Exemplos Contemporâneos do General Intellect

Software Livre (Linux, Python, Git): Milhares de programadores

cooperam voluntariamente para criar infraestrutura digital que sustenta a Internet.

Empresas como Google, Amazon e Facebook lucram com esse trabalho coletivo sem

pagar diretamente por ele — uma forma de captura do comum.

Wikipedia: 6 milhões de artigos em inglês, 1,7 milhão em português,

escritos colaborativamente por voluntários. Substitui enciclopédias comerciais

(Britannica fechou edição impressa em 2012) e é fonte primária para assistentes de IA

(ChatGPT, Bard) — novamente, captura corporativa de produção comum.

Stack Overflow: Plataforma onde programadores respondem dúvidas

gratuitamente. Esse conhecimento coletivo vale bilhões — a empresa foi vendida por US$

1,8 bi em 2021, mas quem respondeu 10 milhões de perguntas não recebeu nada.

Dados de treinamento para IA: Modelos de linguagem (GPT, Gemini) são

treinados com bilhões de textos produzidos coletivamente (livros, artigos, posts, código

aberto). Resultado: general intellect capturado para criar modelos proprietários que

vendem acesso.

A questão central do trabalho cognitivo é: quem se apropria do valor criado pelo general

intellect? Marx imaginava que o conhecimento incorporado nas máquinas pertencia aos

capitalistas. Hoje, muito conhecimento é produzido coletivamente e fora da

relação salarial direta, mas ainda assim é privatizado via mecanismos legais

(propriedade intelectual) e técnicos (plataformas fechadas).

8.4 Trabalho Afetivo e a Produção Biopolítica

Se o trabalho cognitivo manipula informação, o trabalho afetivo manipula

emoções, relações e cuidado. Ele é tão antigo quanto a humanidade — cuidar de

crianças, idosos, doentes sempre foi trabalho essencial — mas no pós-fordismo ele se torna

central para a valorização do capital e assume novas formas através das plataformas

digitais.

👤

Michael Hardt

(1960-)

Professor

de literatura na Duke University (EUA) e colaborador de longa data de Antonio Negri,

Hardt é co-autor da trilogia que redefiniu o marxismo para a era da globalização:

Império (2000), Multidão (2004) e Commonwealth (2009). Sua

contribuição específica foi conectar a teoria política italiana (operaísmo,

pós-estruturalismo) com o contexto anglo-saxão e dar ênfase ao papel do trabalho

afetivo na economia contemporânea. Hardt argumenta que o trabalho afetivo

não é "suave" ou "feminino" em oposição ao trabalho "duro" industrial — é uma forma

igualmente brutal de exploração, onde corpo, mente e sentimentos são totalmente

mobilizados para a produção de valor.

Hardt e Negri identificam três tipos principais de trabalho afetivo:

1. Trabalho Corporal de Cuidado (Care Work): Enfermeiras, cuidadores de

idosos, babás, terapeutas, massagistas. Manipulam corpos e produzem bem-estar

físico, mas sempre através de interação afetiva (empatia, atenção, presença). É o

tipo mais tradicional e historicamente mais desvalorizado (visto como "naturalmente

feminino").

2. Trabalho de Manipulação de Afetos (Emotional

Labor): Atendentes de call center, comissários de bordo, garçons, vendedores,

professores. Devem performar estados emocionais específicos (simpatia, entusiasmo,

calma) independente de seus sentimentos reais. Arlie Hochschild chamou isso de "gestão

de emoções" — trabalho emocional que requer acting constante.

3. Trabalho de Produção de Sociabilidade (Affective

Communication): Influenciadores, community managers, moderadores, criadores de

conteúdo. Produzem conexões sociais, comunidades e identidades

coletivas. O "produto" é a própria teia de relações e o ambiente afetivo onde ela

ocorre.

O trabalho afetivo revela a face mais íntima da subsunção real: não apenas

nossos corpos e tempo de trabalho, mas nossa vida emocional e nossa capacidade

de criar vínculos são colocados a serviço da valorização do capital. O

influenciador não vende apenas produtos — vende sua própria personalidade, sua vida íntima

(quem namoram, onde moram, o que comem) torna-se conteúdo. O moderador de conteúdo absorve

trauma (vídeos de violência, abuso infantil) para manter plataformas "limpas" e

publicitariamente rentáveis.

🇵🇭

Caso: Moderadores de Conteúdo nas Filipinas

Manila, capital das

Filipinas, é o epicentro global da moderação de conteúdo — o trabalho

afetivo mais traumático da economia digital. Milhares de filipinos (inglês fluente,

salários baixos) trabalham para empresas terceirizadas (Accenture, Cognizant) revendo

conteúdo denunciado no Facebook, YouTube, TikTok, Twitter. Turno de 8-10h/dia assistindo

vídeos de decapitação, abuso sexual infantil, suicídio, terrorismo. Tarefas como: decidir

se vídeo de linchamento viola políticas da plataforma; identificar imagens de exploração

infantil; classificar discurso de ódio em 50 idiomas diferentes. Consequências

psicológicas: PTSD (transtorno de estresse pós-traumático), ansiedade,

depressão, embotamento afetivo. Empresa fornece "sala de descompressão" com puffs e

videogames, mas não terapia continuada. Salário: US$ 300-500/mês

(equivalente a R$ 1.500-2.500) — cerca de 1/10 do que ganharia trabalhador nos EUA para

mesma função. Análise: Trabalho afetivo extremo externalizado para

periferia global. Capital protege usuários do Norte de trauma, transferindo trauma para

trabalhadores do Sul. É subsunção real que captura não só tempo de trabalho, mas

saúde mental como recurso descartável. Veja documentário The Cleaners

(2018).

Hardt e Negri argumentam que entramos em uma fase de bioprodução ou

produção biopolítica. O capital não está mais interessado apenas em produzir

mercadorias; ele busca organizar e produzir a própria vida. O trabalho afetivo

é a linha de frente dessa produção, onde a saúde, o bem-estar, a segurança, a cultura e as

relações sociais se tornam negócios. A indústria farmacêutica, os planos de saúde, a indústria

do entretenimento, as empresas de segurança privada e as redes sociais são todas indústrias

biopolíticas que lucram com a gestão e produção da vida.

É impossível falar de trabalho afetivo sem mencionar sua profunda conexão com a

feminização do trabalho. Historicamente, as tarefas de cuidado, de manutenção

dos laços familiares e comunitários — o trabalho reprodutivo — foram atribuídas às mulheres e

sistematicamente desvalorizadas, consideradas um "não-trabalho" por não produzirem valor de

troca direto. Hoje, as qualidades associadas a esse trabalho (comunicação, empatia, capacidade

de cuidado, colaboração) são exatamente as qualidades que o capitalismo pós-fordista exige de

todos os trabalhadores no setor de serviços. O trabalho se torna "feminizado", mas isso não

significa uma valorização do feminino; significa a extensão da precariedade e da exploração

afetiva, antes confinadas à esfera doméstica, para todo o mercado de trabalho.

🏠

Trabalho Reprodutivo e Feminismo Marxista

O conceito de

trabalho reprodutivo foi desenvolvido por feministas marxistas como

Silvia Federici, Mariarosa Dalla Costa e Selma James nos anos 1970. Elas argumentavam

que o marxismo tradicional, focado na fábrica, ignorava o trabalho doméstico não-pago

(cozinhar, limpar, criar filhos, cuidado emocional) realizado principalmente por

mulheres. Esse trabalho não é "externo" à produção capitalista — é condição de

possibilidade dela: reproduz a força de trabalho (cria e mantém

trabalhadores saudáveis, alimentados, mentalmente estáveis). A campanha "Wages for

Housework" (Salários para o Trabalho Doméstico) propunha remunerar esse trabalho para

visibilizar sua centralidade. Hoje, apps como TaskRabbit, Handy (limpeza), Care.com

(babás/idosos) plataformizam o trabalho reprodutivo — ele se torna

mercadoria formal, mas permanece precarizado, mal pago e racializado (maioria são

mulheres negras e imigrantes). Cap 12

(Ciberfeminismo) retoma e aprofunda.

8.5 A Ambiguidade do Trabalho Imaterial

Assim como a tecnologia em geral, o trabalho imaterial é profundamente ambíguo e contraditório.

Ele representa, ao mesmo tempo, uma nova fronteira da exploração e um novo potencial de

libertação.

Por um lado, o trabalho imaterial, por se basear no conhecimento, na criatividade e na

cooperação, abre a possibilidade de uma maior autonomia para os trabalhadores.

Ele demonstra o poder do general intellect em ação, a capacidade da multidão de se

auto-organizar e produzir valor fora do comando direto do capital. A existência de projetos de

software de código aberto, de enciclopédias colaborativas como a Wikipédia ou de movimentos

sociais articulados em rede são exemplos desse potencial libertador.

Por outro lado, o trabalho imaterial é a base para uma precarização sem

precedentes. Ao dissolver as fronteiras entre o tempo de trabalho e o tempo de vida, ele leva a

uma exploração que se estende por 24 horas, 7 dias por semana. O trabalhador cognitivo nunca

"desliga"; ele é constantemente assombrado pela necessidade de ser criativo, de se atualizar, de

gerenciar seus projetos. O trabalhador afetivo, por sua vez, sofre de exaustão emocional e

burnout, pois seu próprio eu e seus sentimentos se tornam ferramentas de trabalho. A

"uberização", que analisamos no Capítulo 3, é a expressão mais brutal dessa precariedade, onde a

autonomia formal de ser "seu próprio chefe" esconde uma completa subordinação ao controle

algorítmico e uma exploração intensificada.

⚠️ As Três Armadilhas do Trabalho Imaterial

1. Ilusão de Autonomia: "Seja seu próprio chefe", "trabalhe de onde

quiser", "escolha seus horários". O discurso empreendedor oculta que autonomia

formal (não ter patrão visível) coexiste com subordinação real (algoritmo

define quanto você ganha, quando trabalha, se continua na plataforma). Motorista Uber não

tem chefe humano, mas tem chefe algorítmico mais totalitário que qualquer

gerente fordista — ele vigia 24/7, não negocia, não tem empatia.

2. Exploração Invisibilizada: No fordismo,

exploração era visível (8h na linha de montagem = X reais). No trabalho imaterial,

exploração se camufla: "criar conteúdo não é trabalho, é diversão"; "responder e-mail à

noite não conta como hora extra, é só 5 minutinhos"; "participar de rede social não é

produzir valor, é socializar". Resultado: trabalho gratuito massivo

(usuários geram conteúdo/dados que plataformas monetizam).

3. Autoexploração Gamificada: Quando trabalho vira

"paixão", exploração vira "autorrealização". Designer gráfico trabalha 60h/semana porque

"ama o que faz"; streamer transmite 10h/dia porque "é seu sonho"; cientista faz pós-doc

temporário atrás de pós-doc porque "acredita na ciência". Paixão como

ideologia: quanto mais você ama seu trabalho, mais aceita condições precárias

(salário baixo, sem direitos, instabilidade). Como diz Lazzarato: "O capital não explora

apenas músculos — explora desejos."

8.6 Casos Brasileiros: Do Call Center ao Impulsionamento

O Brasil é laboratório privilegiado para observar as contradições do trabalho imaterial na

periferia do capitalismo global. Aqui, a transição do fordismo para o pós-fordismo foi

truncada — nunca tivemos um "pacto fordista" robusto (direitos trabalhistas

sempre foram precários para a maioria), e a industrialização foi incompleta

(desindustrialização precoce nos anos 1990). O trabalho imaterial surge não como "evolução" do

trabalho industrial, mas como alternativa à exclusão do mercado formal.

📞

Caso 1: Call Centers — Fordismo Afetivo

Brasil tem ~1,5 milhão

de trabalhadores em call centers (telemarketing, SAC, vendas por

telefone, suporte técnico). Perfil: maioria mulheres (70%), jovens (18-35 anos), ensino

médio completo, salário médio R$ 1.400-1.800. Organização do trabalho:

hipercontrolada via software: tempo médio de atendimento (TMA) monitorado em segundos,

pausas para banheiro cronometradas, scripts obrigatórios ("Bom dia, meu nome é..."),

gravação de 100% das ligações, escuta aleatória por supervisor. É

taylorismo aplicado à fala: gesto do trabalho (conversa) é decomposto,

padronizado, medido, acelerado. Dimensão afetiva: operador deve

performar emoções (simpatia, paciência, compreensão) enquanto recebe xingamentos,

ameaças, choro de clientes. É trabalho afetivo sob forma industrial — combina pior do

fordismo (controle rígido, repetição alienante) com pior do pós-fordismo (gerenciar

emoções, absorver violência verbal). Patologias: LER/DORT (lesões por

esforço repetitivo — digitação + fala 6h seguidas), transtornos de ansiedade, perda de

voz. Rotatividade altíssima (50-80%/ano). Call center brasileiro = trabalho imaterial

como linha de montagem de afetos padronizados.

📱

Caso 2: Criadores de Conteúdo — A Meritocracia do Algoritmo

Brasil é 2º maior

mercado do YouTube (em tempo assistido) e 3º do Instagram. Milhões de brasileiros tentam

"virar influencer" — estima-se 500 mil+ pessoas vivendo (ou tentando viver) de criação

de conteúdo. Pirâmide da influência: Topo (0,01%): celebridades digitais

(Whindersson Nunes, Felipe Neto) com milhões de seguidores e contratos milionários.

Meio (5-10%): microinfluencers (10k-100k seguidores) que complementam renda com

publis/afiliados (R$ 500-5.000/mês). Base (90%): aspirantes que trabalham de graça ou

prejuízo (investem em equipamento, edição, tempo) na esperança de "viralizar".

Trabalho invisível: Para cada vídeo de 10 minutos, 6-20h de trabalho

(roteiro, gravação, edição, thumbnail, SEO, responder comentários, análise de métricas).

Exploração tripla: 1) Plataforma fica com 45% da receita publicitária

(YouTube) ou 100% se você não monetizou (todos geram dados/atenção, poucos recebem); 2)

Marcas pagam mal ("faço publi em troca de produto"); 3) Algoritmo distribui valor de

forma lotérica (viralização imprevisível). Dimensão afetiva extrema:

Influencer vende vida pessoal — namoro, divórcio, gravidez, luto viram conteúdo. Não há

"vida privada" quando sua renda depende de compartilhar intimidade. YouTuber brasileiro

médio trabalha 50-70h/semana, não tem férias (algoritmo pune inatividade), sofre assédio

em DMs, depende de plataforma que muda regras arbitrariamente (desmonetização sem

aviso). É trabalho imaterial como casino: poucas ganham muito, maioria

perde tempo/dinheiro, todas alimentam a banca (plataforma).

💰

Caso 3: "Impulsionadores" — Trabalho Cognitivo Periférico

Fenômeno emergente no

Brasil: milhares de pessoas oferecem serviços de gestão de mídias

sociais, tráfego pago, impulsionamento

para pequenos negócios. Perfil: jovens que fizeram cursos online sobre "marketing

digital" (muitas vezes vendidos por pirâmides disfarçadas — "curso de como vender

cursos"). Cobram R$ 300-1.500/mês para: postar no Instagram de lojinha, fazer anúncios

no Facebook, responder DMs, "criar engajamento". É trabalho cognitivo

(requer conhecimento de algoritmos, métricas, copywriting), mas extremamente

desvalorizado e precarizado: sem contrato, pagamento

irregular, cliente cancela sem aviso, concorrência brutal (milhares oferecendo mesmo

serviço). Contradição: Vendem "expertise" em algoritmo, mas são

igualmente subordinados ao algoritmo (mudança no algoritmo do Meta destrói estratégia da

noite pro dia). Dimensão de classe: Maioria são jovens de periferia que

viram no "marketing digital" chance de trabalhar "home office" e escapar de empregos

formais ruins (salário mínimo, deslocamento longo). Acabam trocando exploração formal

por autoexploração precária — trabalham mais horas, ganham menos, sem

direitos. É general intellect (conhecimento de algoritmos) sendo apropriado de forma

periférica: Google/Meta lucram bilhões com anúncios, impulsionador brasileiro ganha

migalhas.

8.7 Subsunção Real Cibernética: Quando a Vida se Torna Trabalho

Marx distinguiu duas formas de subordinação do trabalho ao capital: subsunção

formal (capital compra força de trabalho, mas não transforma o processo produtivo —

ex: artesão que trabalha para comerciante) e subsunção real (capital

reestrutura totalmente o processo — ex: linha de montagem fordista). No fordismo, subsunção real

era espacial (fábrica) e temporal (jornada fixa). Fora da

fábrica, fora do horário, você estava livre.

O trabalho imaterial representa uma subsunção real de terceira ordem — o que

alguns autores chamam de subsunção real cibernética ou subsunção

vital. O capital não captura apenas seu tempo de trabalho na fábrica; ele captura

sua vida inteira:

→ Temporal: Trabalho 24/7. Você "nunca está offline". E-mails de trabalho à

meia-noite. Mensagem do chefe no domingo. Post do seu perfil "profissional" no Instagram às

22h. Curso online para "se atualizar" no sábado. Networking em "happy hour" após expediente

(que é trabalho disfarçado de lazer).

→ Espacial: Trabalho anywhere. "Home office" =

casa vira escritório. Café vira sala de reunião (Zoom no Starbucks). Transporte vira

produtivo (ler relatório no metrô, responder e-mail no Uber). Não há mais "espaço livre" do

capital.

→ Subjetiva: Trabalho é identidade. "Sou

designer", "sou empreendedor", "sou criador de conteúdo". Hobbies viram side hustles (gosta

de desenhar? venda no Etsy; gosta de cozinhar? vire personal chef; gosta de fitness? vire

coach). Não há self fora do trabalho.

→ Afetiva: Sentimentos viram trabalho.

"Autenticidade", "paixão", "propósito" são requisitos do job description. Você deve

amar seu trabalho, estar engajado, ter vibe com a equipe. Não

basta trabalhar — precisa ser feliz trabalhando (e performar essa felicidade

no LinkedIn).

→ Biológica: Corpo vira capital humano. Saúde,

sono, alimentação, exercício são "investimentos" em produtividade. Apps de wellness

(Headspace, Calm) não combatem o burnout — gerenciam o burnout para você

aguentar trabalhar mais. "Self-care" vira self-management para o mercado.

Essa totalização não significa que o capital venceu completamente. Significa que as

contradições se aprofundam: se tudo é trabalho, então toda revolta é

potencialmente revolta contra o trabalho; se a cooperação social produz valor, então ela pode

produzir valor para nós, não para o capital; se o conhecimento é coletivo, então a

propriedade intelectual é roubo do comum.

Essa contradição fundamental — entre a autonomia da cooperação social e a captura capitalista do

valor gerado — é o terreno sobre o qual as teorias marxistas contemporâneas, que exploraremos na